El grito de la poesía rebelde de las mujeres afganas pastún

Sayd Bahodín Majruh, nacido en Afganistán en 1928 y asesinado en Pakistán en 1988, escuchó un día junto a su hermana los landays, poemas muy breves con los que las mujeres afganas muestran su rebeldía ante la situación de extrema sumisión que padecen. Y plasmó esta experiencia en el libro El suicidio y el canto (ediciones del oriente y el mediterráneo, 2002) traducido al castellano por la poeta, escritora y académica Clara Janés, autora también de la Introducción, en la que podemos leer:

[…] algo sencillo y esencial se afirma constantemente en esta poesía: el canto de un ser terrenal, con sus preocupaciones, sus inquietudes, sus alegrías y sus placeres; canto que celebra la naturaleza, las montañas, los valles, los bosques, los ríos, el alba, el crepúsculo y el espacio imantado de la noche; canto que se alimenta también de guerra y honor, vergüenza y amor, belleza y muerte.

¿No te da vergüenza, con tu barba blanca?

Acaricias mis cabellos, y yo río para mis adentros.

Mujeres sin ningún derecho, condenadas, sometidas, escarnecidas, consideradas seres de segunda categoría, encuentran en estos landays una forma de desafío y rebeldía a través de su canto en los territorios del amor, el honor y la muerte.

La mayor parte de estos landays nacen fruto de la improvisación de estas mujeres cuando van a por agua o en fiestas familiares, como una forma de expresar el gozo y la felicidad que proporciona el amor apasionado, siempre referido al amante, nunca al marido, que en esa sociedad ha sido impuesto por los hermanos de la novia.

El suicidio es considerado una cobardía y está prohibido por el Islam. Para estas mujeres es una forma de proclamar trágicamente su odio a la ley comunitaria. Incluso la elección de los medios para darse la muerte subraya el sentido iconoclasta del sacrificio: este se lleva a cabo por envenenamiento o ahogo voluntario. Ni bala disparada al corazón, ni ahorcamiento, pues los medios necesarios —fusil o cuerda— tienen demasiado que ver con las manos execradas. Con el fusil el hombre caza y guerrea, con la cuerda ata el ganado, los haces de leña y las pesadas cargas…, escribe Clara Janés

¡Oh, primavera! Los granados están en flor.

De mi jardín guardaré para mi amado lejano las granadas de mis senos.

De esta forma, la poesía se convierte en el arma que esgrimen estas mujeres contra la crueldad y la intolerancia a la que han sido condenadas, dejando dos testimonios de su rebeldía: el suicidio y el canto.

Mi amante es un collar en mi cuello.

Puede que vaya desnuda, pero sin collar, ¡nunca!

Es un rostro fascinante el que emerge de estos textos, en los cuales la mujer canta y habla de sí misma, del hombre y del mundo que la rodea; un rostro orgulloso, despiadado y rebelde, continúa diciendo Clara Janés en su Introducción a este hermoso libro.

«Pequeño horrible», coge el fusil y mátame.

Mientras me quede vida no renunciaré a mi amante

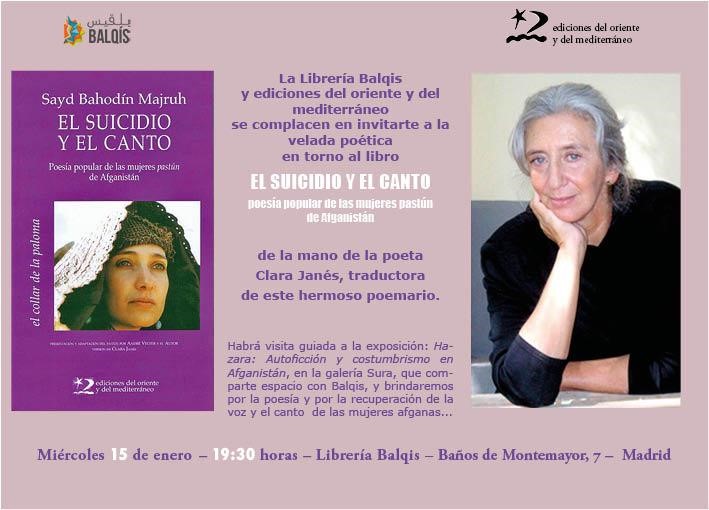

Ahora, el 15 de enero a las 19.30 h, de la mano de Clara Janés, se celebrará una velada poética en torno a este libro y una visita a la exposición Hazara: Autoficción y costumbrismo en Afganistán, en la galería Sura (C/ Baños de Montemayor, 7, Madrid).

Habrá un brindis por la recuperación de la voz y el canto de las mujeres afganas.

"Las cocinas de Gaza. Un viaje culinario por Palestina" en Espacio Crítico de Público

Un viaje culinario por Palestina, Laila El-Haddad y Maggie Schmitt

No es un libro de cocina al uso este libro. Ya el título nos puede alertar: Las cocinas -que no la cocina- de Gaza, ese lugar que, como recuerda Raquel Martí, directora de la UNRWA en España, en su documentada Presentación, los informes de la ONU califican de inhabitable. Y, sin embargo, sí que es un libro de cocina… y mucho más. Es el fruto del trabajo de campo emprendido durante el año 2010 por las autoras Laila El-Haddad y Maggie Schmitt.

Desde el principio, optaron por las comidas caseras -patrimonio casi exclusivo de las mujeres- en lugar de la comida de restaurante, mucho más uniforme en toda la región y patrimonio casi exclusivo de los hombres.

Las mujeres que con extremada calidez y amabilidad abrieron las puertas de sus cocinas a Laila y Maggie provienen de todos los puntos de la Palestina histórica, pues Gaza, esa prisión al aire libre, fue tierra de acogida de aquellas familias que tuvieron que abandonarlo todo para no perder la vida. Primero fueron tiendas de campaña, sustituidas más tarde por construcciones precarias, que fueron creciendo a lo largo de los años de negativa israelí a acatar las resoluciones de Naciones Unidas sobre el derecho al retorno de los refugiados.

Muchas de las mujeres protagonistas de este libro, de segunda y tercera generación de refugiadas, si ese derecho se hiciera efectivo, no podrían volver a sus pueblos porque fueron destruidos por las milicias y el ejército israelí entre 1948-1949 (418, en concreto desaparecieron literalmente del mapa).

Las autoras nos revelan el misterio de cómo Um Hana, que proporciona la receta de dugga -esa mezcla de trigo, legumbres trituradas y especias, todo tostado y molido, tan nutritiva-; Um Zaher, que corta acelgas y cebollas para preparar la fogaía, un delicioso guiso de acelgas, garbanzos y arroz; Fátima Qaadan, que cocina una espléndida comida de Ramadán, y tantas otras consiguen llevar a la mesa esos manjares cotidianos…

Las autoras nos revelan el misterio de cómo Um Hana, que proporciona la receta de dugga -esa mezcla de trigo, legumbres trituradas y especias, todo tostado y molido, tan nutritiva-; Um Zaher, que corta acelgas y cebollas para preparar la fogaía, un delicioso guiso de acelgas, garbanzos y arroz; Fátima Qaadan, que cocina una espléndida comida de Ramadán, y tantas otras consiguen llevar a la mesa esos manjares cotidianos…

Si bien, debido al asedio israelí, solo en contadísimas ocasiones, como mucho una vez por semana, pueden elaborar esos deliciosos platos de comida casera, ricos en verduras variadas, carnes tratadas con esmero y sazonadas con una paleta de hierbas y especias -y guindilla, mucha guindilla: esos pequeños pimientos rojos hacen furor en las cocinas gazatíes-, sin olvidar los pescados. “Si no fuera por el luminoso horizonte azul del Mediterráneo, Gaza podría parecer una mazmorra”, nos dicen las autoras. El pescado, básico en la dieta de Gaza, está presente en variadas y apetitosas recetas: hbari u ruz, chipirones con arroz tostado, saiadía, arroz marinero, kefta sardina, croquetas de sardina, saltaone mashui, cangrejos rellenos al horno… Pero, hoy en día, es casi imposible acceder a él: los barcos pesqueros no pueden salir de una zona de exclusión marcada arbitrariamente por Israel, a pocos metros de la costa. Por ello, piscicultores “de agua dulce”, como los hermanos Iyad y Ziyad se presentan a las autoras, tratan de suplir ese escaso y caro pescado de mar criando tilapia y mújol. Aunque, se lamentan nuestras cocineras, su sabor nada tiene que ver con el pescado que hizo a Gaza famosa en toda Palestina.

Pero ellas no reblan, en solitario en sus cocinas o unidas formando cooperativas, salvando todas las dificultades -agua contaminada (el 96% de las aguas del acuífero de Gaza están contaminadas), cortes de electricidad cada vez más prolongados- sostienen la vida y perpetúan la cultura.

Han pasado más de diez años de la primera edición de este libro, y las autoras, en la Introducción a la edición en castellano, lamentan el empeoramiento de la situación: la pobreza se ha enquistado, dicen, y las expectativas disminuyen. Y vuelven a asombrarse porque “mientras algunas de las circunstancias que aquí se describen han cambiado, los relatos y las tradiciones, y el infatigable buen humor que observamos a lo largo de nuestra investigación subsisten inalterados”.

Y añaden “después de diez años de pobreza en aumento en Gaza, este libro ha asumido una triste función: documentar para los propios habitantes de Gaza tradiciones culinarias que no pueden ser transmitidas a las generaciones más jóvenes sencillamente porque las familias no tienen los medios necesarios para hacerlo”.

Artículo completo en Espacio Crítico