Comunicado de Publishers for Palestine

Comunicado de Publishers for Palestine

Editores por Palestina es un colectivo global de más de 500 editores y trabajadores editoriales con sede en 50 países de todo el mundo. Defendemos la justicia, la libertad de expresión y el poder de la palabra escrita. Los proyectos P4P se pueden encontrar en nuestro sitio web y en Instagram @publishers4palestine y X @pubforpalestine. Lea nuestra DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD CON PALESTINA (11/03/2023). Descargue nuestra colección gratuita de Poemas por Palestina

Desde la ola de condenas desatada el pasado mes de octubre por la cancelación de una ceremonia de entrega de premios a la escritora palestina Adania Shibli*, que iba a recibir el premio LiBeratur en la Feria del Libro de Frankfurt, el intento de silenciar a los palestinos y el apoyo a la la causa palestina por parte de las instituciones culturales occidentales no ha hecho más que crecer. Al mismo tiempo, también se ha intensificado a gran escala la investigación de la complicidad institucional con el apartheid y el genocidio israelíes. El movimiento BDS ha logrado importantes victorias, incluida la desinversión de universidades y empresas, y el Festival Hay-on-Wye 2024 y el Festival Internacional del Libro de Edimburgo anunciaron recientemente que pondrían fin a su colaboración con la empresa de inversiones Baillie Gifford, cómplice de la destrucción del clima, del apartheid y del genocidio israelíes. La ruptura por parte de Baillie Gifford de sus relaciones de financiación con todos los festivales literarios del Reino Unido y la retirada de su participación en la multinacional minera Rio Tinto, así como la reducción a la mitad de la participación de Scotiabank, el principal patrocinador artístico canadiense, en el fabricante de armas israelí Elbit Systems, son indicios de un cambio y de una brecha significativa entre las grandes empresas e instituciones culturales, por un lado, y sus trabajadores, sus audiencias y el público en general, por el otro. Las principales organizaciones internacionales de derechos humanos siguen haciendo sonar la alarma sobre las horribles y crecientes violaciones de derechos humanos cometidas por Israel contra millones de palestinos. Muchas de ellas fueron descritas en la denuncia presentada en diciembre ante el Tribunal Internacional de Justicia por Sudáfrica contra Israel por crimen de genocidio. A pesar del fallo de enero de este Tribunal de que Israel probablemente estaba cometiendo genocidio, sus fallos posteriores de que Israel debe autorizar la entrega de ayuda humanitaria y poner fin a las operaciones militares en Rafah, y la presentación por parte del Tribunal Internacional de Justicia de solicitudes de órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes, así como los levantamientos masivos de estudiantes y trabajadores a favor de la liberación de los palestinos y el fin de la complicidad con Israel en todo el mundo, la campaña genocida de Israel contra el pueblo palestino en Gaza continúa sin control por parte de sus principales partidarios, los EE.UU. y otras potencias coloniales occidentales.

A los escritores y editores les preocupa especialmente que la Feria del Libro de Frankfurt (FBM), el evento de la industria del libro más grande del mundo, siempre haya acogido calurosamente la presencia del Israel del apartheid. Podría pensarse que, ante las acciones de Israel y la creciente indignación internacional, instituciones culturales como la FBM retirarían su apoyo, condenarían a Israel por sus violaciones y romperían relaciones. Sin embargo, la posición inicial de la Feria del Libro de Frankfurt, que apoyó firmemente a Israel durante su celebración en octubre pasado --posición que se reflejó en declaraciones en nombre de la Feria y de su director general, Jurgen Boos, y a través de planes para hacer que las voces israelíes fueran "especialmente visibles” mediante una programación especial, incluido un panel titulado “In Sorge um Israel” [Preocupados por Israel]-– no ha cambiado hasta el día de hoy, y la FBM ha mantenido en los meses siguientes un silencio ensordecedor sobre el genocidio en curso.

Ese apoyo expreso y tácito contrasta marcadamente con las prohibiciones nacionales emitidas por la FBM, incluida la prohibición permanente impuesta a Rusia desde 2022, invocando la “violación del derecho internacional” tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Un boletín informativo de la FBM distribuido el 24 de abril contiene un artículo titulado “Mercado del libro en Ucrania: bibliotecas en ruinas y nuevas librerías”, que dice: “Hay una pregunta que se hace regularmente a los editores en eventos internacionales y conversaciones privadas: ¿cómo se las arregla para continuar trabajando durante la guerra?". Sin embargo, la FBM no hace ninguna mención de Gaza, donde escritores, académicos, editores, bibliotecas, universidades e impresores fueron atacados mucho antes del 7 de octubre y han sido brutalmente atacados en los meses posteriores para eliminarlos. Esta destrucción del saber ha sido ampliamente documentada en un informe detallado de Bibliotecarios y Archiveros con Palestina. Posteriormente, las Naciones Unidas han informado de un “escolasticidio” en Gaza. Todas las universidades de Gaza han sido destruidas. El hecho de que la FBM no haya anunciado todavía una prohibición a Israel similar a la impuesta a Rusia, ni haya expresado ni siquiera un atisbo de preocupación por la violación de las leyes internacionales por parte de Israel, pone de relieve una incongruencia ya existente. Sin embargo, la complicidad de la Feria del Libro de Frankfurt va más allá de su mensaje público y solo puede entenderse a través de sus estrechas relaciones con el gobierno alemán y dos imperios editoriales alemanes, convertidos en multinacionales multimillonarias: Holtzbrinck Publishing Group y Bertelsmann SE & Co. KGaA. Primero debemos poner de relieve la importancia de la esfera cultural israelí --incluido el mundo de la edición y la literatura-- en el mantenimiento del apartheid israelí. El hecho de que el Estado israelí dependa en gran medida de su cómplice sector cultural y colabore estrechamente con él para blanquear su imagen se hizo público cuando Nissim Ben-Sheetrit, ex director general adjunto de Brand Israel, admitió abiertamente no diferenciar "entre la hasbara [propaganda] y la cultura”. El nuevo libro de Maya Wind, Torres de marfil y acero: cómo las universidades israelíes niegan la libertad palestina, detalla el papel de las universidades, en particular su papel en esta no diferenciación, esta colaboración y esta complicidad. Según Naomi Klein, la investigación de Maya Wind "revela innumerables formas en que las instituciones educativas más famosas y reconocidas del país están totalmente implicadas en la violenta máquina de desposesión, ocupación, encarcelamiento, vigilancia, asedio y bombardeo militar de los palestinos. Esta integración de las artes y la cultura en los objetivos del Estado israelí ha sido cuestionada durante mucho tiempo por la Campaña Palestina por el Boicot Académico y Cultural a Israel (PACBI), miembro fundador del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) liderado por los palestinos. Lanzada hace veinte años, la PACBI hizo un llamamiento al resto del mundo para que cesara toda colaboración con instituciones culturales y universitarias israelíes cómplices. Para quedar fuera del llamamiento al boicot de la PACBI, una institución debe hacer dos cosas: distanciarse del genocidio israelí y del régimen colonial de apartheid subyacente, y respaldar todos los derechos del pueblo palestino según el derecho internacional, incluido el derecho al retorno de los refugiados palestinos.

La feria del libro más grande del mundo y el clima de censura en Alemania

El programa de la Feria del Libro de Frankfurt 2024 se hará público este mes [país anfitrión: Italia]. Antes de su publicación, la censura internacional y la preocupación han seguido creciendo debido a la restricción de los derechos civiles por parte del gobierno alemán, que está utilizando tácticas represivas para silenciar la solidaridad con Palestina. En los últimos meses, estas tácticas han incluido irrumpir y clausurar violentamente el Congreso Palestino en Berlín, así como prohibir al cirujano palestino-británico y rector de la Universidad de Glasgow, Dr. Ghassan Abu-Sittah, ingresar a Alemania y asistir al Congreso (no solo en persona, sino también en línea) . Cuando intentó entrar en Francia en mayo para hablar ante el Parlamento francés sobre su experiencia en Gaza, Abu-Sittah descubrió que Alemania había llegado al extremo de implementar en su contra una prohibición de viajar durante un año por toda Europa.

Más recientemente, Alemania aprobó una ley que exige que los solicitantes de ciudadanía afirmen el “derecho a existir” de Israel, un régimen de apartheid de 76 años contra el pueblo palestino, en lugar de cumplir con sus obligaciones de poner fin a su complicidad con este régimen.

Detrás de esta práctica estatal de censura extrema se esconde el enorme apoyo militar y diplomático de Alemania a Israel. Alemania suministra casi la mitad de las armas que se entregan actualmente a Israel (en segundo lugar después de Estados Unidos) y es su principal socio comercial en Europa y su cuarto socio exportador en la región.

La industria editorial alemana es una de las más grandes del mundo, con un valor de 11.400 millones de dólares en 2022; Las ventas de libros en Alemania son enormes, solo por detrás de Estados Unidos y China. La explotación de las publicaciones por parte del gobierno nazi para su propaganda constituye un oscuro precedente histórico. Pero hoy en día es difícil hablar de una relación de plena competencia. En un ejemplo reciente, la Comisión de Monopolios presionó para que se eliminara la política de precio fijo de los libros, diseñada para proteger los libros como objetos culturales, calificando la ley de “molestia regulatoria de primer orden”. Tal supresión plantearía serios problemas a los pequeños editores y libreros e inevitablemente reduciría la presencia de voces progresistas en el clima cultural ya muy controlado de Alemania. Pero los objetivos de la Comisión en términos de economía de mercado son claros: “el interés cultural y político de la legislación nacional sobre los libros debe tener en cuenta la importancia de una competencia no distorsionada”.

Única por su estructura y su tamaño, la Feria del Libro de Frankfurt acoge cada año a 9.000 expositores y su muy completa programación está dirigida tanto al público como a la industria. La FBM es una filial de la Börsenverein des deutschen Buchhandels, la asociación alemana que supervisa todos los sectores del comercio del libro, incluyendo la edición, la producción, la venta al por mayor y la distribución, y que también se ocupa del lobby político. La FBM mantiene relaciones con los gobiernos locales, regionales y federal y está profundamente vinculada con el Estado alemán. La financiación proviene del gobierno alemán, incluido el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, así como de los contratos e inscripciones de los expositores y los participantes de todo el mundo.

La feria se celebra cada año durante el mes de octubre en Messe Frankfurt, un enorme centro de exposiciones y conferencias situado en el centro de la ciudad. El centro de exposiciones, junto con otras instalaciones físicas, instalaciones de telecomunicaciones y una red internacional de salas de conferencias anejas es propiedad de Messe Frankfurt GmbH y está gestionado por ella. La ciudad de Frankfurt posee una participación del 60% y el Estado federado de Hesse, un 40%. En marzo de 2023, cuando la ciudad de Frankfurt canceló un concierto de Roger Waters debido a su apoyo a Palestina, la ciudad fue citada en la decisión "como accionista de Messe Frankfurt GmbH".

Messe Frankfurt, una gran multinacional, tiene una filial israelí y contratos de convenciones en todo el mundo, incluido Intersec, una "feria de seguridad nacional, servicios de emergencia, vigilancia y cibernética" que presentó drones, vigilancia y tecnología militar israelíes. Se espera que la edición de 2025 de Intersec incluya un taller contra drones con un excontratista del Tsahal [las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI)] y una empresa israelí de vigilancia digital. Como explica Antony Loewenstein en The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World, las industrias israelíes de tecnología y vigilancia se están desarrollando y utilizando de manera agresiva contra las vidas de los palestinos, constituyendo así campos de prueba para planes de brutal expansión militar en otros lugares. La Feria de Frankfurt también fue sede del Congreso Alemán de Israel, inaugurado en 2010 y descrito como “el evento pro-israelí más grande de Europa”. Su objetivo, como afirma el informe de la Feria de Frankfurt de 2018, es “fortalecer las relaciones bilaterales entre Israel y Alemania a todos los niveles”.

Aunque la participación de editores israelíes en la Feria del Libro de Frankfurt parece haber disminuido en los últimos años, en 2004, veinticuatro editoriales aparecieron en el pabellón nacional israelí bajo la coordinación del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Instituto Israelí de Exportación y Cooperación Internacional, junto con una exposición especial diseñada para celebrar los 40 años de relaciones diplomáticas germano-israelíes. Entre los “editores” se encontraban think tanks israelíes, así como el Ministerio de Defensa israelí. En 2018, acudió la editorial Lavi P. Enterprises Ltd., cuyo fundador Pierre H. Lavi (nacido en Teherán en 1963) es un exoficial de inteligencia del Tsahal. Una foto publicada por Deborah Feldman, autora de Unorthodox, un libro adaptado en una popular serie de Netflix lanzada en 2020, ha atraído mucha atención en línea. La foto mostraba una sección de la librería PowerHouse de Brooklyn dedicada a Israel y Palestina. Comentario de Feldman que acompaña a la foto: "Esta sección podría hacer que se cerrara una librería en Alemania".

Inversiones masivas de multinacionales editoriales alemanas en tecnología israelí

En el mundo editorial, al margen de la Feria del Libro de Frankfurt, dos de las “cinco grandes” editoriales, Macmillan Publishers y Penguin Random House, pertenecen respectivamente a las multinacionales alemanas Holtzbrinck Publishing Group y Bertelsmann SE & Co KGaA, antes mencionadas.

Holtzbrinck, propietario de Macmillan y de numerosas editoriales en todo el mundo, incluidas Scientific American, Springer y el semanario nacional alemán Die Zeit, posee 3.810 millones de dólares en activos en todo el mundo, declaró ventas por valor de 4.140 millones de dólares en 2022, posee 400 empresas en todo el mundo y al menos nueve grandes carteras de inversión que incluyen inversiones multimillonarias en tecnologías israelíes, inteligencia artificial, tecnologías de vigilancia y seguridad, incluidas adquisiciones recientes de empresas a través de b2venture e Insight Partners.

Georg von Holtzbrinck (1909-1983), tarjeta de miembro del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) n.º 2.126.353, expedida el 1 de mayo de 1933. Holtzbrinck organiza el desayuno del Foro Internacional del Libro de Jerusalén en la Feria del Libro de Frankfurt, un evento anual de larga duración en la FBM, y ha sido el patrocinador principal del Zev Birger Editorial Fellowship program del Jerusalem International Book Forum (JIBF) desde 1985, cuando ayudó a establecer el programa. Holtzbrinck es donante del Museum on the Line, "un museo israelí situado en la división este-oeste de Jerusalén" que reivindica el estatus de "primer museo sociopolítico de Israel para el arte contemporáneo, que promueve la igualdad, los derechos del hombre y la diversidad"[**]. La Feria Internacional del Libro de Jerusalén, un evento que antes fue público y ahora se ha centrado en la industria, canceló su edición de 2024, anunciando que regresaría en 2025, con una referencia indirecta a "la situación actual en Israel y la región". El apoyo de Holtzbrinck a las empresas israelíes de nueva creación va más allá del aspecto financiero y se extiende al alcance de sus publicaciones. One Investment Portfolio se jacta: "Además de con recursos financieros, apoyamos a las empresas de nuestra cartera con experiencia en gestión y una red internacional de inversores", y continúa describiendo un "programa exclusivo de inversión de capital en medios [que] ofrece acceso a marcas sólidas como como Handelsblatt [periódico económico], Wirtschaftswoche [semanario económico], Die Zeit y Apotheken Umschau [revista popular sobre salud] y, por tanto, una enorme difusión en los respectivos grupos destinatarios”.

Bertelsmann, uno de los conglomerados de medios más grandes del mundo, que declaró un beneficio récord de 32.800 millones de euros en 2022, es propietario de Penguin Random House y de empresas que incluyen el conglomerado internacional de medios RTL Group, el sello musical y editor BMG, el grupo financiero e informático Arvato. así como varios subgrupos de Bertelsmann en los campos de la educación, la imprenta y la radiodifusión. En lo que parece ser un contexto de leyes antimonopolio laxistas, el modelo editorial de Bertelsmann ha abarcado durante mucho tiempo todos los sectores del mercado del libro, con participación no solo en la edición, sino también en la distribución, venta de libros e impresión en Alemania. En 2000, el ex director general de Bertelsmann, Thomas Middlehoff, fue citado en el New York Times enfatizando la importancia de la empresa para la Feria del Libro de Frankfurt: "Sabes", dijo, "es realmente mi feria... Es la feria del libro de Bertelsmann".

Al igual que sucede con Holtzbrinck, la expansión mundial de Bertelsmann se extiende mucho más allá de sus orígenes editoriales, con carteras de inversión millonarias en todo el mundo, que también incluyen inversiones considerables en tecnología israelí, inteligencia artificial, vigilancia y tecnologías de seguridad.

Bertelsmann es responsable de un “intercambio germano-israelí de jóvenes líderes”. En la cobertura de una velada de presentación de 2019, el sitio web de Bertelsmann explica cómo "los empresarios israelíes podrían aprovechar las capacidades de Alemania en inteligencia de procesos y planificación" y destaca cómo las relaciones germano-israelíes se beneficiarían de ello. Otro informe de Bertelsmann examina la capacidad de Renania del Norte-Westfalia para colaborar con Israel en los ámbitos de la ciberseguridad y la inteligencia: “En el caso específico de Renania del Norte-Westfalia, las posibles sinergias con el mercado israelí surgen del alto grado de complementariedad entre los dos ecosistemas".

Otro informe de Bertelsmann titulado “Innovación alemana e israelí: lo mejor de ambos mundos” analiza el apoyo y la colaboración entre las Fuerzas de Defensa de Israel y los servicios de inteligencia israelíes. Destaca la importancia de las FDI para el sector de alta tecnología y la utilidad del servicio militar obligatorio para el sector a través de "programas de élite que producen empresarios que se mantienen en contacto a través de programas de exalumnos", conecta a las comunidades académicas y científicas con estos proyectos y, además, destaca la importancia de recopilar y descifrar datos de la Inteligencia de Israel para "empresas de datos o empresas cibernéticas que disfrutan de una excelente reputación en el mercado".

El documento también analiza las oficinas de transferencia de tecnología que fueron establecidas con el objetivo explícito de comercializar el conocimiento generado por las universidades públicas, y describe la estructura de ganancias de Israel, que integra "fuerzas armadas, universidades en colaboración con oficinas de transferencia de tecnología, autoridades gubernamentales, sucursales multinacionales y laboratorios de I+D, fondos de capital riesgo, incubadoras y aceleradores”, como un “ecosistema de innovación” deseable.

Hasta el día de hoy sigue publicada una declaración en el sitio web de Bertelsmann del 23 de octubre de 2023, que destaca la base económica de la relación de la empresa con Israel:

“Estamos firmemente al lado de nuestros amigos y socios israelíes y del Estado de Israel. A lo largo de las décadas, Bertelsmann e Israel han desarrollado vínculos de amistad estrechos y extremadamente estables. Esta amistad se extiende desde el compromiso de la familia Mohn, accionistas, con los proyectos de la Fundación Bertelsmann, incluidas las actividades e inversiones de Bertelsmann en Israel. Nuestra solidaridad sin reservas va para el pueblo de Israel”.

Ayer beneficiarios del nazismo, hoy cómplices de Israel

También merecen atención las raíces históricas de Holtzbrinck y Bertelsmann. A pesar de los esfuerzos anteriores por restar importancia a sus vínculos con la Alemania nazi, a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000 se reveló que ambas compañías habían construido explícitamente sus imperios editoriales gracias a la colaboración y el oportunismo con el Estado nazi. Según artículos de Vanity Fair, Irish Times y Radio Free Europe, el imperio editorial Holtzbrinck --que entonces abarcaba Macmillan y numerosas editoriales, entre ellas St. Martins, Picador y Fischer Verlag, Die Zeit, y que difundía muchas de las publicaciones más conocidas de autores de lengua inglesa-- fue "construido sobre el nazismo". En el momento en que se publicaron estos artículos, Bertelsmann acababa de tomar el control de Random House, que incluía a Knopff y sus filiales, y ya había adquirido Bantam, Doubleday, Delacourt y muchas otras.

En lo que David Margolick considera en su artículo de Vanity Fair un “giro del destino”, Teddy Kollek, a quien se refiere como “uno de los grandes héroes del sionismo”, había “dado regularmente testimonio del carácter” del fundador Georg von Holtzbrinck, a quien se refería como "ese exnazi".

Ronald Eggleston desarrolló esta historia en su artículo de 2002 para Radio Free Europe ["Alemania: Las editoriales examinan su pasado y no les gusta lo que encuentran"]. Georg von Holtzbrinck se unió al Partido Nazi en 1933 y permaneció leal al Tercer Reich durante toda su duración. Eggleston también señala que "von Holtzbrinck, después de la Segunda Guerra Mundial, gozó de la reputación de un amigo de Israel que cultivó el apoyo de los dirigentes judíos y proporcionó apoyo financiero y de otro tipo a muchas instituciones de Jerusalén".

Con bombas y ametralladoras en Polonia, edición popular RM 2,85. Un libro reeditado sin complejos en 2022 por epubli.

Eggleston describe cómo Bertelsmann “usó sus vínculos con el régimen nazi para pasar de ser un editor provincial de libros religiosos luteranos a un editor de masas”. El presidente de Bertelsmann, Heinrich Mohn, "era miembro de un grupo que apoyaba a la policía especial nazi de las SS con donaciones mensuales y también ayudaba a otras causas nazis". Según Eggleston, Bertelsmann construyó su imperio sobre la base de la propaganda nazi y publicó 19 millones de libros de "literatura heroica y escapista para soldados nazis". Bertelsmann era el mayor proveedor de libros del ejército alemán, incluidos títulos "plagados de temas antisemitas". Una comisión que investiga los orígenes nazis de Bertelsmann también descubrió que la empresa utilizó trabajos forzosos en una imprenta en Lituania utilizada para algunas de sus publicaciones. La comisión concluyó que "durante el Tercer Reich, Bertelsmann siguió siendo una empresa comercial cuyas decisiones editoriales se basaban en el volumen de negocios, los beneficios, las inversiones y otros datos fiscales".

La idea de que las decisiones de Bertelsmann o Holtzbrinck estuvieron motivadas por razones económicas más que ideológicas debería, en lugar de absolver sus malas prácticas, llamar nuestra atención sobre la cuestión de por qué esas motivaciones deberían parecer menos horrendas si el resultado final es la deshumanización y el genocidio de un pueblo --en el pasado o en el presente--. También deberíamos analizar nuestro apoyo colectivo en el presente, en la industria del libro y en general, no solo a la complicidad de instituciones como la Feria del Libro de Frankfurt, sino también al sistema económico que facilita tales relaciones y allana permanentemente el camino a la deshumanización con fines de lucro.

* Según la asociación LitProm e.V., “Debido a la guerra iniciada por Hamás, que sufre millones de personas en Israel y Palestina, el organizador Litprom e.V. ha decidido cancelar la ceremonia de entrega de premios LiBeratur prevista para la Feria del Libro de Frankfurt. Litprom busca un lugar adecuado para celebrar el evento en una fecha posterior. En ningún momento se cuestionó la concesión del premio a Adania Shibli”.

** Situado en la línea divisoria entre Jerusalén Este y Oeste, el edificio fue construido por el arquitecto Andoni Baramki en un terreno vendido por la familia Turjman en la década de 1930. Los sionistas se apoderaron ilegalmente de la propiedad en 1948 y la utilizaron como puesto de observación militar hasta la guerra de 1967 y posteriormente como comisaría de policía. Los legítimos propietarios han intentado en vano recuperar sus terrenos y edificios por vías legales. El edificio, que se convirtió en el "Museo Postal de Turjman", fue inaugurado por Teddy Kollek en 1983. Su principal mecenas, Georg von Holtzbrinck, murió en Alemania el mismo día de la inauguración y Kollek (nacido en Viena) le rindió homenaje en alemán, expresándose públicamente en ese idioma por primera vez. Renombrado Museo de la Línea en 1999 [la Línea es la línea de demarcación establecida tras el armisticio firmado en 1949 al finalizar la guerra árabe-israelí de 1948], contó con el patrocinio de la familia Holtzbrinck hasta 2015.

Anne Applebaum, la mensajera de la matanza o la matadora del mensajero

Anne Applebaum, la mensajera de la matanza o la matadora del mensajero

En un momento de vergüenza para la industria editorial alemana, Anne Applebaum ha sido nombrada ganadora del Premio de la Paz 2024 del Comercio Librero Alemán, un galardón anual de la Asociación Alemana de Editores y Libreros. La Feria del Libro de Fráncfort también ha felicitado públicamente a Applebaum, que recibirá el galardón durante la FBM 2024, el 20 de octubre. La ceremonia de entrega del Premio de la Paz tendrá lugar el domingo 20 de octubre de 2024 en la Paulskirche de Fráncfort y será retransmitida en directo por ARD a las 10.45. El Premio de la Paz se concede desde 1950 y está dotado con 25.000 euros. En 2002, Applebaum escribió un artículo en “Slate” en el que alababa la destrucción de emisoras de radio y televisión palestinas titulado “Kill the Messenger : Why Palestine radio and TV studios are fair targets in the Palestine/Israeli war » [Matar al mensajero: por qué los estudios de radio y televisión palestinos son objetivos justos en la guerra palestino-israelí]. En 2021, la Real Sociedad Británica de Literatura (RSL) concedió una beca a Applebaum. Applebaum está casada desde 1992 con Radosław Sikorski, el político polaco de derechas famoso por su tuiteo “Thank you USA” en el que saludaba la explosión del gasoducto North Stream en septiembre de 2022.

(Nota publicada el 12/7/24 en https://tlaxcala-int.blogspot.com/search/label/Espa%C3%B1ol)

Anne Applebaum es autora de los libros

Gulag. Historia de los campos de concentración soviéticos, Random House Mondadori s. A., 2012

El telón de acero: La destrucción de Europa del Este 1944-1956, Debate, 2017

El ocaso de la democracia La seducción del autoritarismo, Debate, 2019

Hambruna roja: La guerra de Stalin contra Ucrania, Debate, 2021

Carta del poeta de Gaza Mosab Abu Toha tras ser excluido del Festival Mundial de Poesía de Atenas 2024

Estimado señor/señora: Soy Mosab Abu Toha y le escribo este correo electrónico al conocer la sorprendente noticia de que mi invitación para participar en el Festival Mundial de Poesía de Atenas 2024 ha sido cancelada. La noticia me ha sido transmitida por Dino [su editor] en Facebook Messenger. Recibí la invitación oficial de Irini Papakyriakou, directora artística del décimo AWPF, en febrero de 2024, antes de que Marie-Laure conociera la logística del viaje y la estancia en Atenas durante el festival. En la carta no se mencionaba la inclusión de un poeta israelí en mi evento. Era impensable que tal cosa pudiera suceder, especialmente durante un momento tan horrible para mí y mi gente. Respeto a Dino como amigo y como editor de mi libro en griego, pero creo que merezco una carta oficial suya como organizador del festival, de la misma manera que recibí una carta oficial invitándome. Mi participación en un festival mundial nunca estará supeditada a la presencia de un invitado israelí conmigo. No tiene lógica traer a un poeta de un país que destruyó mi hogar, me secuestró y torturó, mató a mis amigos y estudiantes, y continúa haciéndolo sin vergüenza. Va en contra de la poesía impedir que un poeta como yo comparta mi historia y la de mi pueblo en tiempos tan oscuros. En lugar de brindar el escenario a poetas que pueden hablar sobre la destrucción de su patria durante 76 años, en lugar de invitar a poetas que escribieron poemas sobre sus heridas y sus experiencias al ser desplazados, secuestrados y finalmente exiliados, están anulando la invitación a una voz que ha estado gritando versos bajo los escombros de su casa, bajo los disparos, con los ojos vendados y esposado, mientras lloraba por sus familiares, amigos y vecinos que sufrieron y sangraron durante más de nueve meses. Usted ha insultado a la poesía. Ha insultado a su festival. Ha insultado a la humanidad.

Mosab Abu Toha

Postdata: Acabo de ver su publicación en Facebook. ¿De modo que la poeta israelí canceló su participación y entonces usted canceló la mía, como si mi poesía no tuviera significado salvo si se lee junto a la de ella? Y otra cosa, ¿sabe usted que ella nació en Yaffa, la ciudad de la que mis cuatro abuelos fueron expulsados en 1948? Yo debería haber nacido allí. Mi padre y mi madre y mis hermanos también. Yo debería haber escrito sobre las naranjas de Yaffa y no sobre los escombros de mi casa en Gaza o sobre mis heridas y mi dolor. Quizá entonces no sería el poeta que el mundo necesita escuchar.

[Esto es realmente sorprendente. Mi invitación para participar en el Festival Mundial de Poesía de Atenas ha sido cancelada, simplemente porque los organizadores planearon, al parecer después de enviarme la invitación, emparejarme con una poeta israelí, pero luego pensaron que podría convertirse en una velada “peligrosa”, debido a la oposición de los antipalestinos, arruinando así el festival. Pero, vamos, ¿quién dijo que debería emparejarme con un poeta israelí? ¿Por qué no se mencionó eso en la invitación que me enviaron en febrero de 2024? ¿Y quién esperaba que yo aceptara algo así? ¿¿¿¿¿¿Yo?????? Esto es vergonzoso y repugnante. A los poetas hay que invitarlos para leer y discutir sus poemas, especialmente en tiempos difíciles como estos. Escribo poesía porque es lo que la gente debe escuchar. Emparejarme con un poeta de un país que destruyó mi hogar, que me secuestró y torturó, que masacró a mis familiares, vecinos, estudiantes y amigos, y que continúa haciéndolo sin vergüenza, es muy peligroso e inaceptable.

PD. Me invitaron a este festival en 2023 y no pude obtener el visado a tiempo debido a la negativa israelí a darme un permiso para acudir a la embajada griega en Jerusalén, por lo que me invitaron al festival de este año. Pero…].

El poeta troyano, de Mahmud Darwish, en edición de Luz Gómez, por Mohamed El Morabet

Leemos a Mahmud Darwish por su poesía y su prosa, por los numerosos artículos, por sus cartas, incluso por el eco de su voz en algunos discursos de Yaser Arafat o por sus letras acompasando el laúd del músico Marcel Jalifa.

Aunque también parece haber una razón esencial que nos empuja a releerlo: su vida condensa los fundamentos del artista que sublima su existencia al arte y a la búsqueda de la belleza en la inmensidad de lo pequeño.

El poeta troyano. Conversaciones sobre la poesía cuidadosamente editado y traducido por Luz Gómez transita por la geografía simbólica y conceptual del imaginario del poeta en su madurez. El libro agrupa cinco entrevistas concedidas entre abril de 1999 y diciembre de 2007, esta última apenas un año antes de su fallecimiento, a los 67 años en un hopsital de Houston.

¿Qué es la poesía? Cuestión a la que se enfrenta Darwish en varias ocasiones a lo largo del libro. Su respuesta no es nítida; oscila entre la tenacidad de quien se afana por conseguir un lugar desde donde insuflar intimidad a su quehacer poético y la perplejidad de quien se sabe incapaz de disociar sus poemas de su biografía y de las circunstancias que la enmarcan. “La poesía no expresa la realidad, ni se dedica a describirla. La poesía no es una cámara”, sentencia y arroja así un poco de luz, no para enfocar el cuerpo de la poesía, sino para iluminar la silueta del poeta que es, uno que se toma a pecho su oficio. “Escribir hoy es escribir sobre lo ya escrito”, dice Mahmud Darwish. Y el hoy de la frase es elástico, abarca siglos y generaciones.

Consciente de que publicó tempranamente: Pájaros sin alas apareció en 1960, recién cumplidos los 19 años. Y a partir de 1966, con Enamorado de Palestina, comienza una andadura que remolcará para siempre ciertos apelativos. «Poeta de la resistencia», «Poeta de Palestina» son los más repetidos de muchos que fue adquiriendo.

En medio de esta coyuntura, Darwish vuelve la mirada al pasado para observar con sosiego sus propios pasos y las huellas que dejaron. “El cambio es muy lento, a veces imperceptible, y en muchas ocasiones exige valentía por parte del escritor, que debe rebelarse contra la imagen preestablecida que de él se tiene y provocar un choque”.

Este choque hoy tiene forma de libro y, gracias a la audacia editora de Luz Gómez, se titula El poeta troyano. Tres elementos configuran las reflexiones de Darwish acerca de la rebelión que emprendió en su madurez: estructura, prosodia y sentido. Hoy más que nunca, por favor, recurramos a su voz. Estructura: “La poesía es básicamente una estructura: la articulación de las relaciones entre los elementos del poema; no hay nada gratuito, ni en las imágenes, ni en las metáforas, ni siquiera en el ritmo. (…) lo más difícil es la estructura dramática, especialmente por su carácter narrativo de naturaleza prosística, porque la necesaria relación o diálogo textual entre prosa y poesía no puede darse con un ritmo poético fuerte y ascendente, y se imponen ciertos descansos o silencios en el poema. Hay en ello un trabajo estructural más consciente, más visible. Pero retomando tu pregunta sobre mi aprendizaje, cuantos más conocimientos poéticos tengo, mayor es mi obsesión por la arquitectura del poema”.

Prosodia: “Amo la musicalidad del poema. Me apasiona la belleza de los ritmos de la prosodia árabe clásica. No puedo expresarme poéticamente si no es a través de la poesía con métrica, si bien no con la métrica tradicional. No. Del interior de los metros clásicos podemos extraer ritmos nuevos, una nueva respiración poética que saque a la poesía tanto del automatismo como de una impostación que chirría.» Sentido: “Lo que me gusta de las nuevas voces es que sienten que tienen que escribir sobre su yo más frágil, sobre sus turbaciones, sobre su marginalidad… El sentido que buscan difiere de lo que antes se entendía por sentido.

Antes el sentido precedía al texto, ahora se revela a través de su búsqueda en el propio texto. La auténtica diferencia formal entre la poesía clásica y la moderna está en el lugar que ocupa el sentido. Pero tampoco debemos abalanzarnos y matar el sentido, como si la poesía moderna no pudiera tener más sentido que el de no tenerlo. Rebelarse contra el sentido hasta ese punto es lo mismo que rebelarse contra lo que significa la libertad del hombre, su humanidad y hasta su existencia”. Añade: “Me refiero a que soplan vientos, venidos de fuera, que pretenden forzarnos a aceptar que la poesía moderna es solo la que anuncia la muerte del sentido, y que la muerte del sentido es nada menos que el verdadero significado de la existencia”. Comunión entre vida y lengua, entre escritor político y lector solitario, entre Palestina y exilio, entre derrota y resistencia, entre misiles y lágrimas, entre poesía y muerte.

Darwish flota en estos binomios como si fueran el líquido amniótico de su eterna casa. “Es así como la casa se transforma en verso, y el verso en morada, o en refugio. Por eso celebro el genio de la lengua árabe, que hace que coincidan esos dos significados, ‘casa’ y ‘verso’, en una misma palabra, bait. Es una coincidencia maravillosa”. Entre la herida de Palestina y el latido de Darwish habita un verso indestructible. — Mohamed El Morabet, escritor y periodista

Artículo completo en afkar/ideas

LA GUERRA DE LA INFORMACIÓN: DESINFORMACIÓN Y FALSAS SIMETRÍAS EN EL CONFLICTO PALESTINO ISRAELÍ

En 2002, tras el fracaso de las conversaciones de Camp David, que una hábil campaña orquestada por los servicios de propaganda israelí apoyados por buena parte de la prensa occidental atribuyó al empecinamiento de Yaser Arafat, la fotógrafa Joss Dray y el politólogo Denis Sieffert publicaron La guerra israelí de la información: desinformación y faltas simetrías en el conflicto palestino israelí. Ofrecemos a continuación algunos extractos de este interesante libro.

Propaganda e intimidación

En toda guerra hay estrategas y combatientes, soldados de infantería y carros de combate. La guerra israelí de la información no escapa a la regla. Tiene sus intelectuales y sus hombres de mano. Mientras unos reescriben la historia, difunden su “verdad”, los otros retuercen el brazo a los periodistas y los intelectuales que rechazan las ideas confeccionadas por los primeros.

Deslegitimar al adversario

En el caso que nos ocupa, puede llegar a suceder que haya intelectuales (empleamos aquí esta palabra sólo para simplificar) que hagan valer su influencia por todos los medios. Ciertos personajes dedican media jornada a afilar las armas de la retórica, y la otra media a desestabilizar, inhibir, intimidar o incluso calumniar a quienes se les resisten. Sus objetivos son periodistas o militantes.

El método consiste en eludir la respuesta sobre el fondo de la cuestión, en coherencia con la visión antihistórica del conflicto que tales personajes se esfuerzan por imponer a la opinión pública. De la misma manera que el árabe es terrorista por definición, el periodista o el intelectual comprometido dice o hace esto por amor filial, o porque es homosexual, o porque fue militante de extrema izquierda hace treinta años. Pero nunca lo hace, claro está, porque haya colonias en los territorios palestinos. Todos somos marionetas movidas por los hilos de una historia lejana que escapa a nuestro control, movidos por obsesiones ideológicas, incluso libidinosas, unos irresponsables, en definitiva.

El acoso a la palabra. Dicha política, organizada y conducida con insistencia y sin descanso, se dirige no tanto a obtener credibilidad como a ejercer una presión continuada sobre el periodista, a colocarlo en la perpetua situación del acusado obligado a justificarse, a desestabilizarlo insinuando que es parcial y, por lo tanto, deshonesto. Lo de menos es que la acusación sea absurda y antiprofesional. En el marco de dicha desinformación, las redacciones reciben legión de “testimonios” de lectores que “sienten vergüenza por Francia” o “por la AFP”, cuya delegación en Jerusalén confía la cobertura informativa “a periodistas árabes”. ¿Qué responder a todo esto?

No es difícil de comprender por qué y cómo quienes habían fracasado en Camp David quisieron exonerarse de dicho fracaso y hacer que toda la responsabilidad y todas las consecuencias recayeran sobre los palestinos. Sin embargo, cabe preguntarse sobre las razones que condujeron a un cierto número de periodistas, en Francia y en diversos países occidentales, a adoptar, sin matices, la versión israelí de Camp David, cuando ya había sido puesta en duda por diferentes fuentes fiables y concordantes. Ese sorprendente recorrido es el que hemos querido reconstituir a partir de un examen detenido de las opiniones sobre el conflicto sostenidas en la prensa escrita y en los medios de comunicación audiovisuales.

Al contrario de lo que pretende el falso debate iniciado por un puñado de intelectuales muy presentes en los medios, no pretendemos denunciar la "falta de objetividad" de la prensa ni tampoco interrogarnos sobre esa vieja quimera que es la objetividad en general, sino analizar en qué condiciones la prensa ha cedido o resistido a la ofensiva ideológica lanzada por el círculo de Ehud Barak. La respuesta nunca es global ni tampoco generalizable. Enfrenta a cada periodista consigo mismo, con la concepción que tiene de su oficio, con su conciencia profesional, su sensibilidad y su visión del mundo. Como veremos, la línea que separa a la prensa objetiva y la prensa de opinión es más engañosa de lo que parece.

Otro aspecto que nos ha sorprendido ha sido la contradicción repetidamente constatada entre el discurso de los editorialistas y el trabajo sobre el terreno. No se trata de mitificar el reportaje, que también puede inducir a deformar la realidad y a encerrarse en visiones parciales, pero es un hecho que los reportajes leídos o vistos durante este periodo a menudo contradecían la ideologizada versión de los editoriales, notoriamente influenciados por el círculo de allegados de Ehud Barak.

No obstante, toda la desinformación no se limita a la reescritura israelí de lo sucedido en Camp David. Se apoya también en una representación del pueblo palestino construida en torno a la violencia. Toda sociedad humana contiene su parte de violencia, encierra lo peor. Pero la mirada de la prensa a menudo es selectiva y resalta la violencia, lo peor. No se trata necesariamente de una opción ideológica. Las, de manera más o menos impropia, denominadas "leyes de la información" actúan en esa dirección. Y también la sociedad del espectáculo. Incluso cuando el "espectáculo" es mortífero. La explotación in situ de imágenes de odio y terror influye sobre nuestra percepción de los acontecimientos. Desde los atentados antinorteamericanos del 11 de septiembre de 2001, la multiplicación en nuestras revistas de portadas en las que aparece la fantasmagórica figura de un islamista surgiendo de las tinieblas estimula también actitudes irracionales.

Y hay, además, otros procesos, más habituales, menos conscientes, que en un momento dado pueden orientar la información sin que el propio periodista se aperciba de ello. Son los mecanismos de repetición, expresiones rutinarias que circulen sin que les prestemos atención y sobre las que nunca nos preguntamos. La dialéctica, por ejemplo, de la "provocación" y las "represalias", que imputa discretamente la responsabilidad inicial a uno de los beligerantes.

La guerra de la información

Sin embargo, en último extremo podemos constatar que Israel no ha ganado su "guerra de la información [en Francia], lo que provoca incesantes presiones y juicios de intenciones --particularmente contra la agencia France Presse--, en una agotadora batalla verbal. ¿Es correcto calificar de "colonias" a las colonias judías en territorio palestino o hay que hablar de "implantaciones", como sugieren determinados grupos de presión, o incluso de "aldeas", como amablemente solicita el gobierno israelí a sus medios de comunicación?

Esta resistencia, que no es solo de los medios de comunicación, sino la expresión de la visión francesa y europea del conflicto, bastante alejada del maniqueísmo norteamericano, nace de un análisis más profundo, de la constatación de que en la raíz del conflicto se encuentra la cuestión colonial. Cualquier otra lectura acaba derivando, antes o después, hacia explicaciones atávicas y posiciones racistas. El análisis del conflicto como un conflicto colonial obliga a tomar en consideración la realidad y también proponer una lectura política, lejos de la tentación de utilizarlo en una guerra de religión a escala planetaria como la que George W. Bush se cree que está dirigiendo. Solo si volvemos a situar el conflicto dentro de un enfoque racional podremos hallar una salida: una guerra colonial cesa cuando acaba la colonización; pero solo Dios sabe cuándo termina una guerra de religiones.

"NO SOY VUESTRO NEGRO" O EL INACABADO LIBRO DE JAMES BALDWIN "RECUERDA ESTA CASA"

Medgar Evers murió el 12 de junio de 1963. Malcolm X murió el 21 de febrero de 1965. Y Martin Luther King, Jr., murió el 4 de abril de 1968. En el plazo de cinco años, los tres hombres fueron asesinados.

Eran negros, pero el color de su piel no fue su nexo de conexión. Lucharon en campos de batalla muy diferentes. Y de manera muy diferente. Pero, al final, a los tres los consideraron peligrosos y, por ende, desechables. Porque disipaban la bruma de la confusión racial.

Al igual que ellos, James Baldwin no se dejó cegar por el sistema. Conocía a estos hombres y los quería.

Baldwin tomó la determinación de exponer los complejos vínculos y las similitudes que existían entre Medgar, Malcolm y Martin. Decidió escribir sobre ellos. Iba a escribir su libro definitivo, Remember This House (Recuerda esta casa).

Descubrí estos tres hombres y sus asesinatos mucho después. No obstante, estos tres hechos, estos elementos de la historia, constituyen el punto de partida, la «prueba» si se quiere, de una reflexión personal íntima y profunda sobre mi propia mitología política y cultural, sobre mis experiencias personales de racismo y violencia intelectual.

En este punto exacto es cuando necesité de veras a James Baldwin. Baldwin sabía cómo deconstruir historias y restituirles su justo orden y contexto fundamentales. Me ayudó a conectar la historia de una nación liberada, Haití, con la historia moderna de los Estados Unidos de América y su doloroso y cruento legado esclavista. Pude conectar los puntos de unión.

Baldwin me dio una voz, me dio las palabras, me dio la retórica. En su funeral, Toni Morrison dijo: «Me diste una lengua que habitar, un regalo tan perfecto que parece invención mía». Baldwin dio nombre y forma a todo lo que yo sabía o había aprendido por instinto o experiencia. Ahora tenía toda la munición intelectual que necesitaba.

Sin duda, siguen azotándonos fuertes vientos. El tiempo presente de discordia, ignorancia y confusión es un castigador implacable. No soy tan ingenuo como para creer que el camino que nos espera es un camino de rosas o que los desafíos a nuestra cordura no serán despiadados. Mi compromiso es conseguir que esta película no quede enterrada o en los márgenes. Y este compromiso es un compromiso sin concesiones. No quiero ser, como decía James Baldwin, un «patriota excéntrico» o un «loco de remate».

Raoul Peck

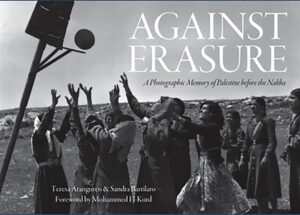

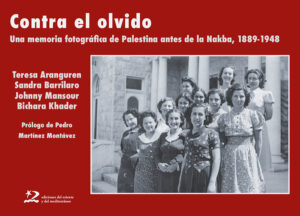

"Contra el olvido. Una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba, 1889-1948" publicado en inglés por la editorial Haymarket Books

Naftalina, de Alia Mamduh, elegida por la crítica árabe como una de las mejores cien novelas árabes de todos los tiempos

Genocidio cultural en Gaza

No hace mucho, la comunidad artística de Gaza era una parte vital de la sociedad palestina y un reflejo vibrante de su resiliencia; hoy lucha por existir: el ataque genocida de Israel acabó con una generación de artistas de la Franja de Gaza. El Ministerio de Cultura palestino ha revelado que el brutal e indiscriminado bombardeo israelí de la Franja de Gaza ha provocado la muerte de 28 artistas, intelectuales y autores palestinos desde el 7 de octubre de 2023. El informe destacó el profundo impacto del ataque israelí en el tejido cultural de Gaza y destacó la gravedad de la situación actual. Aquí añadimos a algunos destacados artistas y creadores palestinos asesinados por Israel desde el 7 de octubre que se suman a Refaat Alareer.

Heba Zaqout, 39 años, artista visual y profesora de bellas artes, fue asesinada el 13 de octubre junto con su hijo. Era licenciada en Bellas Artes por la Universidad Al-Aqsa de Gaza. Muchas de sus pinturas fueron realizadas en acrílico y representaban a mujeres, la patria palestina y la naturaleza. Sus pinturas enfatizaban la identidad y existencia palestina, con paisajes brillantes y alegres, a menudo llenos de mezquitas e iglesias, alminares y cúpulas.

Heba Abu Nada, 32 años, poeta y profesora, murió, también junto con su hijo, durante un ataque aéreo israelí en Khan Younis el 20 de octubre. Su novela El oxígeno no es para los muertos obtuvo el segundo lugar en el Premio Sharjah a la Creatividad Árabe en 2017 con su novela El oxígeno no es para los muertos. En su último tuit publicado el 8 de octubre, escribió en árabe: "La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles; silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo; aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración; negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches". Y dejó este mensaje:«Si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes, y digan al mundo, en nuestro nombre, que somos personas justas/del lado de la verdad».

Omar Fares Abu Shawish, 36 años, poeta, novelista y activista social, fue asesinado el 7 de octubre durante el bombardeo del campo de refugiados de Nuseirat en Gaza, donde nació y vivió, después de que su familia fuera expulsada de Barqa en mayo de 1948. Licenciado en periodismo, era miembro de la Unión General de Escritores Palestinos. Abu Shawish era muy conocido por su interés en el mundo de la juventud, había participado en la creación de varias asociaciones juveniles y había recibido varios premios locales e internacionales. Como testimonio de su influencia, el Consejo de la Juventud Árabe para el Desarrollo Integral, de la Liga de Estados Árabes (LAS), le otorgó el premio Juventud Árabe Distinguida en el Campo de los Medios, el Periodismo y la Cultura en 2013. Las contribuciones literarias de Abu Shawish son también importantes: ha publicado varias colecciones de poesía y una novela titulada “‘Alā qayd al-mawt” en 2016.

Inas Saqqa fue una reconocida actriz, dramaturga y profesora, especializada en teatro infantil. Murió en un ataque aéreo israelí a finales de octubre junto con tres de sus hijos, Sara, Leen e Ibrahim. Saqqa fue una de las figuras más influyentes e importantes de la escena teatral de Gaza y de las artes creativas para niños en la Franja, organizando numerosos talleres de teatro de verano para jóvenes.

También fue una actriz de talento: las contribuciones de Saqqa al cine incluyen sus papeles en dos películas Sara y The Homeland's Sparrow en 2014.

Sara aborda el crimen de honor y The Homeland's Sparrow se centra en la lucha palestina entre la Nakba (Catástrofe) de 1948 y la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967. Además de su trabajo como actriz, era conocida por sus contribuciones culturales y su cooperación con muchas compañías de teatro en la Franja de Gaza. También participó en la escritura y producción de varias obras de teatro, entre ellas El oso, Las mujeres de Gaza y la paciencia de Ayoub y Todo está bien.

Yousef Dawas, músico, escritor, periodista y fotógrafo palestino, de 20 años murió el 14 de octubre en un ataque aéreo israelí contra la casa de su familia en el norte de Gaza. Yousef Dawas hablaba con fluidez árabe e inglés, tanto escrito como hablado, escribía artículos que cubrían una amplia gama de temas y había rodado vídeos cortos sobre sus aspiraciones a viajar y ver mundo –aunque en un vídeo subrayó que soñaba con visitar otras ciudades y pueblos palestinos en lugar de destinos lejanos en el extranjero– antes de que Israel acabara con su vida y sus sueños.

Mohammed Sami Qraiqea, de 24 años, diseñador, artista, fotógrafo, voluntario y activista, asesinado el 17 de octubre. Es una de las alrededor de 500 víctimas del bombardeo del hospital árabe Al-Ahli, que albergaba a miles de civiles. Incluso en sus últimos días junto a otras personas que buscaban refugio en los terrenos del hospital, Qraiqea se esforzó por aliviar el terror y la ansiedad que consumían a los niños y heridos del hospital, utilizando sus habilidades artísticas y contagiosa energía, lo que llamó “intentar dar primeros auxilios psicológicos a niños y familias”. En un videoclip de una de sus últimas publicaciones en Instagram, se le ve en el centro de un círculo de niños en el patio del Hospital Al-Ahli, entreteniéndolos para distraerlos del estrés psicológico y el trauma a los que estaban sometidos.

El 2 de diciembre, el joven escritor Nooraldeen Hajjaj, de 27 años, fue asesinado durante un ataque aéreo israelí contra su casa en el barrio de Shujaiya. Había compuesto la obra Los Grises en 2022 y la novela Alas que no vuelan en 2021. También participó activamente en iniciativas como la asociación Córdoba y la fundación Jornadas de Teatro. Su último mensaje al mundo exterior fue: "Mi nombre es Nour al Din Hajjaj, soy un escritor palestino, tengo veintisiete años y muchos sueños. No soy un número y no consiento que mi muerte sea una noticia pasajera. Di también que amo la vida, la felicidad, la libertad, la risa de los niños, el mar, el café, la escritura, Fairouz [cantante libanesa], todo lo que es alegre, aunque todo eso desaparezca en el espacio de un momento”.

Fuego profético negro o "De cómo Obama falló a los negros de Estados Unidos"

Salónica bajo la bota nacionalsocialista

Salónica bajo la bota nacionalsocialista

Publicado en kaosenlared.net el 30 de noviembre de 2023 / Por Iñaki Urdanibia

La verdad es que con la que está cayendo sobre Gaza, me resulta francamente incómodo escribir sobre este tema, o afines en cierto sentido. Me ronda la cabeza aquello que dijese Edgar Morin en un artículo de opinión en el vespertino Le Monde, por lo que fue denunciado por antisemitismo y llevado ante los tribunales, que lo condenaron en primera instancia para ser absuelto en la segunda vista; la tesis que mantenía es que no comprendía cómo un pueblo que ha sufrido tanto pueda hacer sufrir tanto a sus vecinos (dejo de lado lo adecuado o inadecuado de la utilización, para el caso, del término “pueblo”, que enfrenta a diferentes tendencias, representadas, a modo de ejemplo y en lo que alcanzo, por Shlomo Sand y por Rashid Khalidi). Con Morin, de antepasados sefardíes, se solidarizaron, entre otros, Daniel Bensaïd y Pierre Vidal-Naquet.; los tres nombrados judíos, universales… Añadiré en estas notas iniciales que no se ha de confundir a los judíos con los sionistas, ni se ha de pensar que el Estado de Israel reúna a todos los judíos que en el mundo son, ya que en él solamente vive un tercio de la totalidad, además de que no todos los judíos defienden la política colonialista del estado de Israel, que con su comportamiento se convierte en verdadero enemigo de los judíos. Pero bueno, el tono justificativo, no quita para poner por delante la necesidad de denunciar y condenar todos los crímenes contra la humanidad, evitando, eso sí, establecer un hit-parade o posibles comparaciones de la ignominia.

Rossina Asser Pardo (Salónica, 1933) tardó unos cuantos años en pasar a limpio lo que había escrito en su juventud, estuvo escondida, entre abril de 1943 y octubre de 1944, para evitar los zarpazos de la bestia parda. A la sazón, teniendo diez años, comenzó a escribir sus experiencias bajo el nombre de Rula Caracotsu, para evitar que si se hallaban sus notas fuera descubierta su autora. Tardó, como digo, unos cuantos años, para en 1999 dar a luz su 548 días bajo un nombre falso. Un diario sefardí del Holocausto, traducido y publicado ahora en Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. No supone lo dicho que tras su salida del escondite guardase silencio sobre los sucedido, sino que sus charlas y conferencias en diferentes foros le sirvieron para dar cuenta de las tropelías cometidas en tierras helenas por los señores de la raza pura y sus epígonos locales. Ha de tenerse en cuenta que el 96% de la población judía de Salónica fue deportada al campo de Auschwitz-Birkeneau. Sus padres con sus tres hijas se escondieron en casa de unos conocidos cristianos; ha de tenerse en cuenta que en el lugar no se daba un antisemitismo que marginase a los judíos, pudiendo estos ejercer sus oficios sin cortapisas, lo que iba acompañado —según señala la autora— de muestras de apoyo y simpatía por parte de los ciudadanos de Salónica, de la que el 25% de la población estaba compuesta por judíos sefardíes. Al final de la guerra solamente se contabilizaron setenta supervivientes judíos. Entre los motivos que le impulsaron a publicar sus diarios no juega un papel menor el escuchar palabras como las que venían a decir que «debían haber hecho más jabón con vosotros», frases como esta o similares que todavía hoy se escuchan al decir que los nazis se quedaron cortos. ¡Abominables afirmaciones que lo mezclan y confunden todo!

El diario va entregando las piezas que en su unión suponen el cuadro total de lo que sucedía a la joven, a su familia y, por extensión, a todos los judíos. Se da cuenta de la entrada de los nazis en la ciudad, las exigencias de llevar la estrella amarilla, la obligación de acudir a las citas a los israelitas de 18 a 45 años, a lo que se sumaba la prohibición de que los judíos realizasen ciertos trabajos u ocupasen ciertos puestos. El maltrato era moneda corriente. Su padre, que tenía asignado el número 5917, no se presentó, lo que suponía que debido a desobedecer las órdenes en vigor pudiese pesar la pena de muerte sobre él. La fatídica fecha fue el 11 de julio de 1942. Las leyes que asignaban a los judíos la reclusión en el gueto se pusieron en marcha.

Se imponían los registros, y los ocupantes requisaban los bienes de los judíos que por su parte organizaban fondos de ayuda a los componentes de la comunidad. La familia se quedó sin la tienda que tenían, mientras las deportaciones eran descritas por sus autores como la promesa de una utopía ofrecida a los transportados para empezar una nueva vida. La familia, viendo el cerco que cada vez era más estrecho y amenazante, optó por esconderse…

Las informaciones entregadas por Rosina Asser Pardo son completadas por tres entrevistas, realizadas en 1981 en las que las mujeres relatan sus respectivas experiencias padecidas. El calvario presentado se acompaña con diferentes ilustraciones que van desde fotos de la joven y su familia a la reproducción facsímil del cuaderno, su portada y algunas de las páginas manuscritas. No sería justo, en esta cuidada edición en todos los aspectos (formato, reproducciones fotográficas y otras, etc.), ignorar el Postfacio de Álvaro García Marín, "El cuaderno rojo de Rosina Pardo frente al Holocausto", en el que se ofrece un detallado análisis, setenta páginas repletas de rigor e información, sobre la presencia de los sefardíes, judíos españoles, en tierras de Salónica y los Balcanes, ofreciéndose la historia de dicha presencia e instalación. Se presta atención a los tiempos de la segunda guerra mundial, y la práctica de la pretendida solución final efectuada por los nazis, Se detiene igualmente Álvaro García Martín en los años posteriores a la guerra, y en el despertar de la memoria judía en Grecia, prestando una honda atención al diario publicado y a otros ejemplos del género, subrayando la singularidad de los diarios debidos a sefardíes, considerándolos formas de memoria y resistencia, performatividad imperando (decir y al tiempo hacer; hacer cosas con palabras que decía el otro) al denunciar la infamia. No falta la mención del diario de Anna Frank, en sus coincidencias y diferencias con respecto al texto presentado: ambas jóvenes, viviendo en un país que en principio no era el suyo, abarcando, no obstante, el retrato ahora publicado una ampliación que de la experiencia personal se desliza al de una comunidad en su totalidad; por otra parte, los años siguientes a la escritura fueron realmente distintos: Frank asesinada en Auschwitz, Pardo habiendo sobrevivido y siendo dueña, en todo momento y sin posibles tergiversaciones, de sus páginas escritas.

Artículo completo en kaosenlared.net

#LibrosContraLaGuerra