EN EL DÍA DEL LIBRO, LIBROS CONTRA LA GUERRA EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON PALESTINA

https://drive.google.com/file/d/1vg1SxvzRnCcyFxQM6h1Kt7lnRBZVpI69/view?usp=sharing

Desde Libros contra la Guerra, una red de librerías y editoriales comprometidas con la desmilitarización social, la justicia y la veracidad, el Día del libro hacemos público el siguiente vídeo en solidaridad con Palestina.

TEXTO COMPLETO

Una tormenta de fuego y odio castiga a Palestina. Miles y miles de personas pierden todos los días en Gaza sus hogares, escuelas, hospitales… sus vidas. Un inmenso dolor se añade al de siempre, el que comenzó hace 75 años con la expulsión en masa de un millón de habitantes para crear por la fuerza militar el Estado de Israel en 1948. No es solo una guerra, es pura limpieza étnica, es un genocidio.

En “Libros contra la Guerra”, una red de librerías y editoriales puestas en pie contra las guerras que reúne a una multitud de proyectos culturales comprometidos con la desmilitarización social, la justicia y la veracidad, nos negamos a ser parte del encubrimiento sistemático de décadas de colonización israelí que ha arrastrado a Palestina a una desgracia infinita. Hoy presenciamos un nuevo capítulo de la “Nakba”, de la catástrofe, con las fuerzas de ocupación israelíes cometiendo ataques aéreos mortíferos en la Franja de Gaza, intensificando su bloqueo ilegal que dura ya 16 años, cortando el suministro de agua, combustible y otros bienes esenciales. Además, las fuerzas israelíes han detenido a más de 2.000 personas en la Cisjordania ocupada incrementando el uso de la tortura y otros malos tratos y negando a quienes detienen y a las presas en cárceles israelíes —6.800 personas— el acceso a visitas familiares y a ayuda médica. Mientras escribimos esta declaración, 1,5 millones de habitantes de Gaza, la mayoría refugiadas allí por agresiones israelíes anteriores, han sido desplazadas de sus casas a medida que el bloqueo israelí las priva de alimentos, agua, combustible y suministros médicos básicos, y más de 10.000 han sido asesinadas en todo un mes de bombardeos, 4.200 menores de edad, niñas y niños. Hoy, en un contexto occidental de auge del fascismo, hacemos un llamamiento a la honestidad sobre el pasado y el presente. Exigimos libertad y justicia para Palestina.

En este momento crítico, debemos utilizar todas nuestras herramientas culturales para detener el exterminio de Palestina y sus gentes. Los crímenes del Estado de Israel se apoyan en la destrucción progresiva de la memoria palestina, incluida la destrucción de archivos de su historia, y en una ola creciente de desinformación, la última de una larga campaña para normalizar los asentamientos y la violencia israelíes y, finalmente, conseguir adueñarse de todas las tierras palestinas. Quienes vivimos en países con gobiernos aliados de Israel tenemos la obligación especial de fortalecer el conocimiento público sobre la colonización de Palestina y sus dramáticas consecuencias, y luchar contra el olvido premeditado, la desinformación y la mentira.

Llamamos a:

– Informarse sobre el contexto histórico y las causas fundamentales de los acontecimientos actuales.

– Desconfiar de la supuesta neutralidad informativa. Muchas fuentes de noticias se esfuerzan por presentar las afirmaciones de cada «parte» sin una investigación o contexto independiente, lo que permite propagar la desinformación y encubrir la naturaleza de los acontecimientos actuales.

– Manifestarse contra la censura y apoyar a quienes quieren silenciar por hablar con honestidad sobre la situación en Palestina arriesgando sus profesiones y derechos.

– Que se defienda el derecho a la información y, en coherencia, se restablezca el acceso a Internet en Gaza, junto a todas las demás disposiciones humanitarias.

– Frenar la propaganda de guerra israelí con el desarrollo de programas y actividades en cualquier ámbito cultural y educativo o de enseñanza que incluyan voces palestinas y corrijan narrativas distorsionadas.

– Respaldar la campaña Palestina de «Boicot, desinversión y sanciones» (BDS) que busca presionar al Gobierno israelí para que cumpla con los estándares de derecho internacional, recomendaciones y resoluciones de organismos internacionales como las Naciones Unidas.

– Participar en las movilizaciones de protesta y solidaridad con Palestina.

Exigimos:

– Que nuestro gobierno denuncie con rotundidad las contravenciones israelíes del derecho internacional, las persiga judicialmente por tratarse de crímenes de lesa humanidad, y en coherencia, ponga fin al comercio de armamento con Israel. Solo en 2023, el Reino de España ha comprado material militar a Israel por valor de 300 millones de euros, unido a otros 700 millones comprometidos en adquisición de armamento para los próximos años.

– La entrada inmediata de ayuda humanitaria a Gaza, el cese de los ataques y el fin definitivo del asedio.

– El fin total y completo de la ocupación israelí y el respeto al derecho al retorno de todas las personas palestinas exiliadas.

La libertad en Palestina está estrechamente vinculada a la lucha global contra el racismo y la creciente islamofobia, estas fuerzas se interponen en el camino hacia la liberación mundial. Como proyectos culturales que nos esforzamos por fomentar el diálogo, el aprendizaje y el pensamiento crítico, derribar estas barreras es nuestro mayor deseo. Necesitamos estrategias y tácticas que funcionen a largo plazo, que puedan guiarnos en la acción de forma efectiva. Desde esta perspectiva, nos comprometemos a difundir voces de todas las procedencias que exigen una solución política y noviolenta del conflicto, incluso cuando esta parece estar más lejos y cuando desde los poderes estatales y los grandes medios de comunicación siguen empeñados en hacernos creer que todo empezó el pasado 7 de octubre. Creemos que es posible analizar las causas y las consecuencias de lo que está pasando sin asumir con resignación que la violencia es la única solución posible. La ocupación y la guerra para perpetuarla es un crimen contra la humanidad. ¡Del río al mar, Palestina será libre!”.

Día de Acción Mundial en recuerdo del poeta palestino Refaat Alareer: Lunes 15 de enero 2024

El 15 de enero de 2024, cuarenta días después de que el poeta, editor y educador palestino Refaat Alareer muriera bajo los bombardeos israelíes, convocamos un Día Mundial de Acción, seguido de una semana de actos, en los que leeremos su poesía en público y nos negaremos a seguir como hasta ahora, exigiendo el fin del genocidio y la Ocupación.

A finales de noviembre y principios de diciembre, durante la Semana Leer Palestina, Editores por Palestina hizo un llamamiento a la gente de todo el mundo para que leyera obras sobre Palestina y de escritorxs palestinxs. Ahora, pedimos a todo el mundo que salga a la calle y haga de la lectura un acto de protesta.

El 15 de enero, lectorxs de todo el mundo rendirán homenaje a la vida, obra y resistencia de Refaat Alareer (1979-2023) y otrxs escritorxs palestinxs silenciadxs y asesinados por Israel. Cuarenta días después de la muerte de Refaat, personas de todo el mundo recitarán en público uno de sus poemas. La lectura puede ser en tu lugar de trabajo, en tu colegio, en el centro comercial, en el autobús o en la calle. Lee en grupo o en manifestación. Interrumpe la actividad habitual. Graba y comparte tu lectura en las redes sociales. Amplifica las voces palestinas mientras trabajamos para acabar con el genocidio, poner fin a la Ocupación y liberar Palestina. Niégate a que te silencien. #LeePorRefaat, #LeePalestina, #LeeYResiste, #LetItBeATale, #librosconpalestina y #libroscontralaguerra

¿Quién era Refaat Alareer?

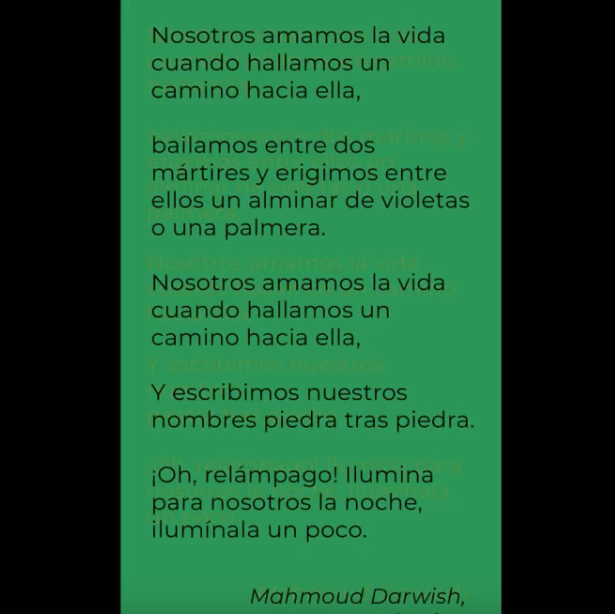

Refaat Alareer (1979-2023) fue un poeta, profesor y activista palestino que murió en un bombardeo israelí el 6 diciembre de 2023. Su poema "Si he de morir" se ha traducido a decenas de idiomas y se ha leído en todo el mundo para conmemorar su vida y su memoria y como acto de indignación y resistencia contra el intento de extinguir la vida palestina. Su poesía y su amor por el lenguaje nos imploran que sigamos luchando por una Palestina libre.

Si tengo que morir,

tú tienes que vivir

para contar mi historia

para vender mis cosas

y comprar un pedazo de tela

y algunos hilos

(que sea blanca y con una larga cola)

para que un niño, en algún lugar de Gaza

mientras mira al cielo

esperando a su padre,

que se fue en una explosión

–y no se despidió de nadie

ni siquiera de su carne

ni siquiera de sí mismo–

vea la cometa, la cometa que hiciste,

volando allá arriba

y piense por un momento que es un ángel,

un ángel que le trae amor.

Si tengo que morir

que eso traiga esperanza

que se convierta en un cuento.

El enjambre ardiente de Yamen Manai en el programa Mediterráneo de Radio 3

El domingo 14 de enero de 2024, Pilar Sampietro dedicó el programa Mediterráneo al libro El enjambre ardiente, del escritor tunecino Yamen Manai, que acabamos de publicar.

El domingo 14 de enero de 2024, Pilar Sampietro dedicó el programa Mediterráneo al libro El enjambre ardiente, del escritor tunecino Yamen Manai, que acabamos de publicar.

A su pregunta

¿Se puede explicar la crisis política, social y medioambiental que vivimos por lo que le pasa a un apicultor y a sus abejas?

Yamen Manai respondió:

No sé si la historia del enjambre ardiente es suficiente para explicar una crisis de dimensiones tan intrincadas como la que estamos viviendo, pero es una variación, una descripción, una faceta. Tenía la ambición de describir cómo los acontecimientos que ocurren en lo alto de los serrallos, a menudo motivados por una codicia sin fondo y sed de poder, impactan en la vida de estos grandes ausentes del decorado, este decorado moderno que nos rodea y donde se desarrolla ante nuestros ojos cada día la comedia política, contada por medios cada vez menos independientes y redes sociales cada vez más escindidas.

Como ausentes del decorado no me refiero solo a la persona del apicultor, sino también a una parte de la vida con la que ya no estamos acostumbrados a encontrarnos: las abejas.

Pero estos grandes ausentes son la vida misma, su verdadera sustancia, su miel. Son los seres más frágiles los que deben estar en el centro de nuestra atención, porque su fragilidad desempeña un papel esencial en nuestra propia supervivencia. Las abejas polinizan dos tercios de lo que comemos. Su desaparición conducirá a la nuestra.

El poeta francés Paul Valéry decía: “La política es el arte de distraer a la gente de lo que realmente les interesa. Yo añadiría que la literatura es el arte de conseguir que la gente se interese por lo que realmente les interesa.

Añadimos el enlace al programa: El enjambre ardiente. Túnez a través de las abejas

NAVIDAD PARA TODOS

¿Qué Navidad queremos? ¿Podemos transmitir buenos deseos de paz y felicidad dando la espalda al genocidio que está produciéndose en Gaza, al acoso y el apartheid al que están sometidos los palestinos de Cisjordania y del Estado de Israel? Nuestra respuesta es no, y consideramos que esta Navidad debería reunir a todos los pueblos del mundo en un movimiento solidario con los que están perdiéndolo todo.

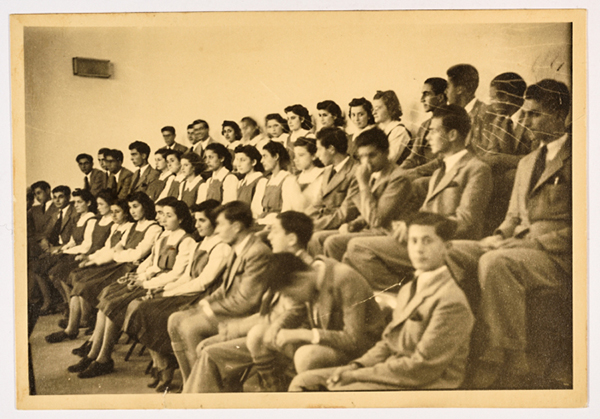

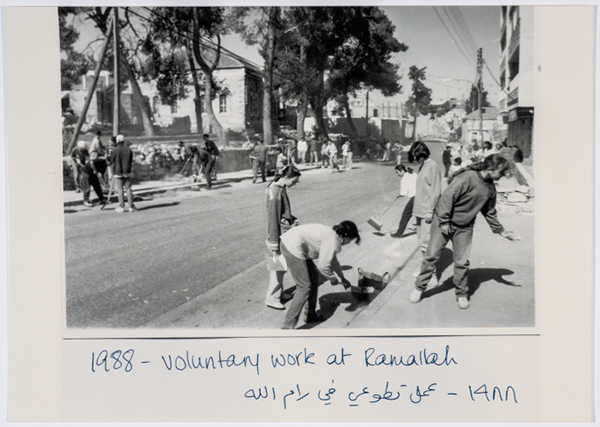

En 1948, al producirse la Nakba o Catástrofe, la expulsión de cientos de miles de palestinos de sus tierras, los edificios de la escuela se habilitaron para acoger a los desplazados y hubo que cerrar los dos internados, de chicos y chicas, debido a la imposibilidad de desplazarse bajo el régimen de la ocupación militar. En septiembre de 2000, al estallar la Segunda Intifada, la escuela sufrió los ataques de la artillería israelí y, como consecuencia, perdió a una parte de su alumnado, cuyas familias emigraron fuera del país, pero tras la retirada de Israel en 2003 de Ramala y El Bireh, la escuela retomó sus actividades convirtiéndose de nuevo en un referente educacional en Oriente Medio.

¡PALESTINA LIBRE E INDEPENDIENTE!

La operación militar de Hamás de la resistencia palestina ha provocado la habitual oleada de declaraciones. Casi todos los gobiernos occidentales se han apresurado a «declarar su solidaridad con Israel por la cobarde agresión terrorista» (bloque estadounidense, es decir, UE y Commonwealth) o, por el contrario, a «expresar su apoyo al pueblo palestino por su iniciativa de resistir al invasor» (países árabes, islámicos, la mayor parte del Sur global).

Cabe reseñar que la actitud mecánica de tomar partido y apoyar lo que sea necesario, con insoportable talante «solucionista», sobre todo en países tan acostumbrados a dar lecciones, como los europeos, es precisamente lo que ha sostenido durante décadas esta interminable carnicería. Se trata de una actitud descaradamente irresponsable y cobarde.

Desde sus orígenes, el estado de las relaciones entre el sionismo y luego el Estado israelí y los palestinos en los territorios ocupados es de tal desequilibrio de fuerzas que el conflicto no puede definirse como un enfrentamiento, sino sólo como una dominación estructural de naturaleza colonial salpicada de episodios insurgentes. Una opresión puramente ejemplar, sin límites ni reparos, en un crescendo de abusos y atropellos. Con un retraso de 75 años, hoy se termina admitiendo que la situación es propia del apartheid.

Más allá de la espiral del lenguaje bipolar de las instituciones políticas y los medios de comunicación occidentales, se nos pide que condenemos el terrorismo, pero no que intentemos comprender sus causas. El Estado de Israel, como desahogo de los sentimientos de culpa de las potencias europeas, como supuesta reparación por la Shoah y como expresión de colonialismo occidental, plantea cuestiones mucho más profundas de las que las etiquetas del terrorismo y la guerra en Oriente Medio puedan indicar.

La única perspectiva de resolución de este conflicto es la justicia. No todo se resuelve con uno o dos estados. Lo racional y moral sería un solo estado donde todos vivieran con los mismos derechos. Otra opción, hoy igual de difícil de materializar sería la coexistencia de dos Estados soberanos. Aun con esto no se resuelve el llamado conflicto, queda la cuestión de los refugiados y la discriminación contra la minoría palestina en Israel.

Debemos oponernos a la tendencia ya crónica al olvido y a la mentira de las clases dirigentes europeas, que tienen tanto el interés como la credibilidad potencial para mediar en este conflicto y desde hace décadas se han replegado en el servilismo a las instrucciones de Estados Unidos, que no tienen ni el interés ni la credibilidad para alimentar una paz duradera en Oriente Próximo.

Este NO a la invasión israelí de Gaza es el mismo NO a la guerra de Ucrania, a las guerras de Kosovo, Sudan, Nagorno Karabakh, Siria y muchos lugares más en llamas. Salir del tercermundismo humanitario, salir de la Alianza Atlántica, decir NO a la guerra, a todas las guerras, a la arrogancia y las mentiras, al colonialismo occidental.

Luz Gómez es catedrática de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autora de varios ensayos y traductora de Mahmud Darwish al español. De sus numerosas traducciones del poeta palestino, En presencia de la ausencia (Pretextos, 2012), obtuvo el Premio Nacional de Traducción 2011. A su cargo ha estado la edición de BDS por Palestina (ediciones del oriente y del mediterráneo, 2014) Es editora y traductora de El poeta troyano. Conversaciones sobre poesía (ediciones del oriente y del mediterráneo 2023).

Olga Rodríguez es periodista, investigadora y escritora especializada en información internacional, Oriente Medio y Derechos Humanos. Ha desarrollado su carrera en la Cadena Ser, Cuatro, CNN y en el diario.es, medio del que es cofundadora. Ha cubierto los conflictos más importantes de las últimas dos décadas en Oriente Medio y el norte de África. Es integrante de la Asociación de Periodistas de Madrid y de la Junta directiva de la UNRWA España (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos).

Isaías Barreñada es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Sus áreas de investigación son la relaciones internacionales en los países árabes, la política exterior española y europea, Palestina-Israel y el Sahara Occidental. Autor de numerosos artículos y ensayos. Su último libro, con José Abu Tarbush es Palestina. De los acuerdos de Oslo al apartheid (Catarata, 2023).

Ignacio Castro Rey, es filósofo, crítico de cine y arte, gestor cultural y profesor. Además de múltiples artículos y conferencias, ha publicado diversos libros. El último de ellos se llama Lluvia Oblicua (Ed. Pretextos 2020) seguido de Mil días en la montaña (Roxe de Sebes) (Ed. FronteraD, 2019) y Ética y desorden (Pretextos, 2017). Anteriormente ha publicado también, entre otros, Votos de riqueza (Madrid, 2007), Roxe de Sebes (A Coruña, 2011) y La depresión informativa del sujeto (Buenos Aires, 2011).

Breve bibliografía sobre el tema: https://www.enclavedelibros.com/categoria/palestina-biblio_W69

Adonis, el poeta candidato al Nobel: "Estados Unidos provocó la invasión de Ucrania"

Adonis, el poeta candidato al Nobel: "Estados Unidos provocó la invasión de Ucrania"

El autor sirio, uno de los más grandes de la literatura árabe contemporánea, recibe hoy la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes en Madrid

15 septiembre, 2022

Jaime Cedillo @JaimeCedilloMar

El nacimiento del poeta Adonis (Qasabín, Siria, 1 de enero de 1930) clausuró la tercera década del siglo XX. Casi 93 años después, sigue avanzando con paso firme por la segunda del XXI. Detrás de su rostro afable y la cordialidad en el trato, conserva unos principios imperturbables. Eterno candidato al Nobel de Literatura y represaliado por su posición crítica hacia el régimen sirio, pertenece a la última generación que vivió conscientemente los grandes acontecimientos del pasado siglo. Su trayectoria en la literatura y la dimensión de su perfil humano lo han hecho merecedor de numerosos galardones. Hoy recibe en Madrid la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes. En el avión que lo trajo a España escribió el último verso antes de esta entrevista.

Su verdadero nombre es Ali Ahmad Said y nació en el seno de una familia alauí. Con 17 años recitó un poema ante el expresidente sirio Shukri al-Kuwatli que le abrió las puertas de la literatura. Adonis estudió filosofía en Damasco, pero en 1955 estuvo preso durante seis meses por ser miembro del Partido Social Nacionalista Sirio. Tras su liberación, se instaló en el Líbano y se sumó a la corriente del panarabismo, que propone la congregación en un estado de todos los pueblos árabes, tanto de Asia como de África, con el objeto de lograr una unidad política.

La Libia de Gadafi se inscribió en este ideario, que aún resiste en Siria. En años posteriores, los de la efervescencia de un panislamismo partidario del Califato (Al Qaeda, Estado Islámico, etc.), Adonis se desmarcó de movimientos políticos. De su relación con el islamismo, se desprenden títulos como Violencia e islam (Ariel, 2016), una serie de entrevistas con la psicoanalista y profesora Houria Abdelouahed. Cuestionado por no reprobar la dictadura de Bashar al-Assad y escéptico con la Primavera Árabe de 2010, su voz sigue siendo una de las más influyentes y polémicas de Oriente Medio.

“Siempre escribiré mi poesía en árabe”, dijo en una entrevista con El Cultural en 2016, pero reside en Occidente desde 1985. Tras la guerra civil que asoló el Líbano desde la invasión israelí en 1982, hubo de exiliarse en París, ciudad donde vive actualmente. Parte de su obra ha sido publicada en castellano y en ella habría que destacar títulos como Principio del cuerpo, final del mar (Vaso Roto, 2020), Este es mi nombre (Alianza, 2020) o Árbol de Oriente (Visor), antología publicada en 2010, donde se puede leer una amplia panorámica de su producción poética.

Ediciones del Oriente y del Mediterráneo se ha hecho cargo de otros volúmenes del autor, siempre aclamado por la vocación trasgresora de su poesía. Aunque profundamente ligado a la poesía tradicional árabe, es muy admirador de los poetas europeos románticos como Baudelaire, Rimbaud o Verlaine entre los franceses, los alemanes Novalis y Goethe (recibió el premio que lleva su nombre en 2011) o el austriaco Rilke. Entre los más contemporáneos, el alemán Gottfried Benn fue quien más influyó en la tentativa rupturista de su obra a partir de los años 50, que intensifica la presencia de la belleza y la figura de la mujer, aunque el marco conceptual está dominado por la idea de la herida.

Pregunta. ¿Se siente contento de volver a España?

Respuesta. Normalmente el poeta tiene más de un país natal: dos, tres o cuatro... Yo considero a España uno de mis países natales.

¿Este reconocimiento le llega en un momento creativo?

Mi oficio es escribir. Lo hago con reconocimiento o sin él, siempre estoy escribiendo. Estos premios me motivan y me hacen pensar que hay solidaridad con la escritura.

¿Recuerda cuándo fue la última vez que escribió un verso?

En el avión, cuando estaba viniendo a España... (risas)

Ahora que su poesía puede analizarse con la perspectiva necesaria, ¿se considera un renovador, como tantas veces se ha dicho de usted?

La renovación consiste en poder cambiar todo. Si no cambias la realidad de tu alrededor, práticamente no haces nada. Si no lo he podido hacer escribiendo, imagino cómo cambiar el mundo. Mi obsesión es el cambio constante y la poesía es un horizonte abierto.

¿Cree que su poesía tiene calado social en el mundo árabe?

Creo que sí hay un interés. Para un poeta es difícil medir esto, pero hay muchos libros y estudios dedicados a mi poesía. Esto es positivo, claro, pero sí reconozco que siempre he sido muy problemático, como el filo de una espada: o me odian o me adoran.

¿Sigue la poesía actual?

Es imposible leer todo lo que se escribe hoy en día, pero puedo asegurar que leo todo lo que se publica en francés y en el mundo árabe. Respecto a lo demás, lo que me llega a través de la traducción. Sobre todo, me interesan los poetas árabes y la posibilidad de debatir con ellos.

¿Le interesa la poesía española? Más allá de su conocida afición, Lorca, ¿le gustan otros poetas?

Gracias a mi nieto, traductor, puedo establecer vínculos con la poesía española. Por supuesto, he leído a la Generación del 27 y tengo contacto con Clara Janés, a la que he llegado gracias a la traducción francesa de su obra. Sin embargo, es difícil poder valorar la poesía si no puedes leerla en su lengua original

¿Conocía a Javier Marías, el escritor español fallecido hace solo unos días?

Por supuesto, ha sido una tristísima noticia.

Cuando a Marías le mencionaban la posibilidad de ganar el Nobel de Literatura, siempre sorteaba la pregunta. Tengo entendido que usted también...

Claro (risas), porque no es una cuestión nuestra, sino del comité (la Academia Sueca) que lo decide.

¿De qué problemáticas debe ocuparse la poesía actual? ¿Cree en el género como una oportunidad para hacer una reivindicación política?

La poesía no acepta descripción. No se puede hablar de poesía política, porque cuando se viste de ideología pierde su sentido. La política puede convertirse en poesía, pero la poesía no puede convertirse en política.

¿A qué se refiere exactamente?

Cuando la política apela por los derechos humanos, por la civilización, por la democracia... Eso es poesía.

En cuanto a Siria, hace unos años mostraba su decepción en El Cultural por no haber visto “ningún manifiesto por parte de los intelectuales europeos” durante la guerra. ¿Ha cambiado su opinión respecto a este asunto?

No. Hasta el día de hoy, desgraciadamente no hay ninguna respuesta desde Occidente. Después de diez años del desastre, ha quedado demostrado que lo que está pasando en Siria es algo preparado. Muchos intelectuales se están dando cuenta ahora. Es algo excepcional en la historia: han querido derrocar al régimen sirio y, sin embargo, han destruido al país y Al-Assad todavía sigue ahí.

La guerra antes ocupaba un espacio de actualidad de primer orden. Hoy, que el conflicto aún no está resuelto, ¿cree que se le da toda la cobertura que merece?

Claro que no. Esto es una prueba más de que hay una conspiración mundial contra este país.

¿A qué cree que se debe?

Es una cuestión geopolítica que casi todos conocen: petróleo, acuerdos, Israel, Palestina, alianzas entre países... La zona de Oriente Medio es el centro del conflicto entre las principales fuerzas del planeta. Todas las guerras se libran allí porque es una dimensión estratégica.

Europa, la cuna de la civilización y de las libertades, se está traicionando a sí misma

A Ucrania, sin embargo, se le presta mucha mayor atención. Si el ataque a Siria se justificó para tumbar la dictadura de Al-Assad, ¿cuáles diría que son las causas de la invasión rusa a Ucrania?

Estados Unidos es la fuerza que mueve el mundo y también es el régimen que provocó la invasión ucraniana.

¿Qué quiere decir? ¿Desea matizarlo?

Estados Unidos se fundó de manera violenta, utilizó la primera guerra nuclear, devastó Vietnam... Está en el origen de toda la violencia. Yo estoy en contra de Estados Unidos esté donde esté.

Usted que siempre ha abogado por la necesidad de una separación entre la religión y el Estado en los países árabes, ¿sigue teniendo esperanzas en el progreso de la sociedad?

Los europeos pudieron superar aquella Edad Media en que la Iglesia imponía su ley a través de la Inquisición. Tenemos que tomar ejemplo. A pesar de los obstáculos, aspiramos a establecer esta separación. Pero lo paradójico y lo triste de esta lucha es que los europeos, políticos e intelectuales, están en contra de nuestra lucha. Europa, la cuna de la civilización y de las libertades, se está traicionando a sí misma. Por tanto, está en contra de ese progreso.

¿Cree que la poesía puede contribuir a alcanzarlo?

Sería un error presionar a la poesía con esa misión. Primero tenemos que llegar a un acuerdo sobre el concepto de cambio. ¿Quién lleva a cabo el cambio? Las instituciones. Un poema no puede cambiar una universidad. La poesía debe establecer relaciones entre la palabra y el objeto para dar una nueva imagen al mundo y un nuevo sentido a la vida.

Artículo completo en El Cultural - Letras

Al-Tanki. Tras las huellas de una mujer iraquí

Coincidiendo con la llegada de la primavera de este 2022, publicamos el último libro de Alia Mamduh, así presentado por su traductor Ignacio Gutiérrez de Terán:

No es una novela fácil de leer ni, menos aún, de traducir este al-Tanki. Tras las huellas de una mujer iraquí de Alia Mamduh. La escritora iraquí afincada en Francia desde hace décadas lleva tiempo experimentando con el idioma árabe, tratando de generar un modo peculiar de expresar su experiencia vital como mujer árabe exiliada que vuelve una y otra vez, paradójicamente, a su país natal. Escribiendo sobre la violencia, las dictaduras y las invasiones que la obligaron a marcharse; sobre la marginación que siguen sufriendo las mujeres en las ciudades y pueblos de Iraq a la sombra del poder omnímodo ejercido por el hombre, el padre, el hermano mayor o el gran líder militar, civil y religioso; o sobre la represión de las libertades básicas, empezando por la de expresión y terminando por la sexual. Todo ello aflora desde la primera página de este pormenorizado relato en torno a una familia iraquí y la calle donde se desenvuelven sus miembros, a despecho de un Bagdad que decae, lánguidamente. Mamduh imprime al texto un destacado marbete ácido y nostálgico a la vez, habitual en novelas anteriores como Naftalina, publicada por ediciones del oriente y del mediterráneo en 2000. En esta ocasión la acidez adquiere un grado de complejidad apreciable porque a un calculado ejercicio de sutileza añade una distorsión lingüística sustentada en un juego capcioso de significados, insinuaciones e imágenes rotas que pueden llevar a confundirnos, en especial si desconocemos la historia reciente de Iraq y la experiencia trágica de millones de iraquíes forzados a dejar su tierra.

Decimos que no resulta sencilla la lectura de esta novela porque su autora se ampara en las frases a medio construir, la intercalación de narradores y voces pretéritas y presentes, la confusión deliberada de las perspectivas de los personajes, la abstracción entreverada de falso realismo o la evocación de una realidad que, en Iraq, desde hace décadas, se ha convertido en rehén de un bucle inextricable. «En nuestro país, en el que el relato casi siempre queda a medias», afirma uno de los narradores colectivos de esta alegoría sobre la locura individual y nacional. Sí, la historia, la trama, de Al-Tanki se interrumpe continuamente a sí misma porque Iraq ha dejado de ser Iraq —si es que alguna vez lo fue— desde hace demasiado tiempo. Por ello, los personajes que pueblan la novela se sienten desubicados y terminan abjurando del «virus de la patria o del lugar que te acoge». Se trata de un extrañamiento que afecta tanto a los que permanecieron allí como los que se desperdigaron por medio mundo gracias a la dictadura del Baath, la invasión criminal de Estados Unidos y, antes, al embargo inmisericorde impuesto en los noventa del siglo pasado. Para mayor desgracia, Iraq debe lidiar hoy con el extremismo religioso, que está diezmando a las minorías y a los sectores laicos de las comunidades mayoritarias. «Un país de petróleos y meados» apunta otro relator más adelante, aquejado de una enuresis provocada por las convenciones sociales impuestas por los cánones patriarcales, el contexto de violencia social y el remate de la ocupación militar. La orina irrefrenable de la que habla el hermano de la supuesta protagonista del libro es la imagen de la impotencia iraquí ante su cruel destino. La frustración, también, de ver cómo la humillación originada por las guerras y las invasiones se ha trocado en abulia.

El argumento de Al-Tanki no es el de una mujer que ansía sustraerse del estrecho cerco marcado por una ciudad, sociedad y familia que se dirigen, sin remisión, a la dispersión; tampoco tiene que ver con la búsqueda de un horizonte nuevo y distinto donde desarrollar sus dotes de artista o experimentar, al fin, el amor, la pasión, el deseo. Bueno, digamos, mejor, que no tiene que ver en primera instancia con todo ello. Desde la primera línea, la novela avanza cavilosa, reconvertida en una alegoría de la historia moderna de Iraq. La familia de Afaf, tras años de silencio y aparente olvido, trata de averiguar qué le pasó allá, en París. Para ello, arman esta sinfonía desconcertante en la que cada recuento termina condenado al fracaso. ¿Qué le ocurrió a Afaf en Occidente, qué nos ha ocurrido a los iraquíes en Oriente? Suponen que murió, la mataron o se suicidó, aventuran un episodio de locura, una enajenación o una desaparición inexplicable. Como si se hubiera abducido a sí misma, tal vez. «¿Quién es el culpable de lo que le pasó a Afaf?»; un modo peculiar de inquirirse acerca de la autoría del crimen que los iraquíes vienen sufriendo desde hace mucho tiempo. «¿Somos nosotros, ustedes?». Lo terrible es que cada aportación corrobora la impresión de que nadie tiene una explicación para lo que le ha pasado a esta nación milenaria. De hecho, ni siquiera saben si se ha cometido un crimen que exija iniciar una investigación. Como con los asesinatos, los secuestros, los éxodos, la corrupción generalizada o la limpieza religiosa en barrios y aldeas, tan habituales, tan consuetudinarios.

Oh, no, eso sí que no: el crimen ha tenido lugar, pero nos cuesta mucho llegar a conclusiones porque, en esencia, ignoramos cuáles son los fundamentos de un crimen en toda regla. Y cuando atisbamos una pista, un indicio, lo enfocamos con una luz errónea. «La guerra, una cotidianidad, algo que la divinidad nos ha asignado a los iraquíes como rasgo distintivo». Por todas estas razones, Afaf ansía salir de su país para andar a rienda suelta, caminando, trotando incluso. Los zapatos, la cubierta ya lo avanza, desempeñan una función primordial en este libro, un símbolo más de que el calzado oprime y restringe el ardor de unos pies que se afanan desesperadamente por entablar contacto con el asfalto y los adoquines de las calles. Tampoco tiene visos de llegar muy lejos porque, como la protagonista termina comprobando, el exilio, como la patria, también te desgasta los zapatos. Muchísimo.

Podríamos señalar, a modo de colofón, que Afaf representa la fe del Iraq inmemorial en sí mismo. Las ganas de superar las adversidades y anunciar algo nuevo sin renegar de los valores edificantes de su acervo oriental. Por eso, Afaf canta las tonadas árabes tradicionales, los ecos de las orquestas clásicas, y añora la belleza de las construcciones armoniosas y enigmáticas del Bagdad antiguo. En cierto modo, Al-Tanki sirve de homenaje a la pléyade de arquitectos, escultores, pintores, urbanistas u orfebres iraquíes contemporáneos que fueron absorbidos por la vorágine de la destrucción o el destierro. El fin de ese edén arquitectónico al que se refiere la obra, «El Cubo», sintetiza el cruel destino de una de las generaciones más brillantes y fructíferas de todo Oriente Medio. Podríamos señalar más cosas y seguir alargando este remedo de conclusión, pero ¿para qué? Preferimos sentarnos en un café —cuánto les gusta a los árabes en general y a los iraquíes en particular hablarnos desde un café cuando recalan en París— y recordar los versos del gran poeta Issa Hassan al Yasiri, compatriota de Mamduh exiliado en Canadá, asiduo al tasakku´ o deambular insomne por la ciudad:

Treinta y seis palomas zurean bajo el techado del café

de Oliver Larry y dan saltitos

sobre una acera blanca de Montreal.

Se posan en los hombros de los clientes

que beben vino, comen crepes

y ríen con la frescura

de quien no ha conocido grandes tribulaciones.

Yo sigo sentado, abandonado a la soledad del aire

y la sombra del árbol provecto que gime, cada noche,

junto a mi ventana.

LA COCINA ABIERTA EN EL MACBA

La Cocina del MACBA es una cocina situada en el contexto de la crisis ecosocial. En su tercer año de funcionamiento, las participantes se reafirman en la importancia de “sentipensar” una cocina ecofeminista y están especialmente interesadas en los saberes de personas, proyectos y experiencias que trabajan sobre el conocimiento desplazado en relación con la soberanía alimentaria. Las tensiones ecofeministas en los debates de la carne, la sanación de la herida colonial a través de la memoria histórica, ritualista y de las celebraciones culinarias, y el arte y los procesos de justicia alimentaria son temas que atraviesan el día a día de La Cocina. Este año abrimos La Cocina e invitamos a artistas, pensadoras y colectivos especializados a reflexionar con nosotros y con todo aquel que comparta las mismas inquietudes.

A cargo de Laila El-Haddad, Maggie Schmitt, Marina Monsonís y Yayo Herrero.

Laila El-Haddad es una escritora y periodista palestinoamericana. Su trabajo se centra en la situación de Gaza y la intersección de la alimentación, la cultura y la política. Es la autora de Gaza Mom: Palestine, Politics, Parenting, and Everything In Between y coautora, junto con Maggie Schmitt, de Las cocinas de Gaza, muy aclamado por la crítica. Es una ávida jardinera y una entusiasta del aire libre. Tiene su hogar en Clarksville, Maryland, con su marido, sus cuatro hijos y siete gallinas.

Maggie Schmitt es traductora. También trabaja en varios medios —escritura, fotografía, vídeo, comida— para explorar cómo la vida cotidiana se cruza con las narrativas históricas, los imaginarios políticos y las realidades ecológicas. Ha participado en iniciativas que van desde colectivos de investigación militante hasta proyectos piloto municipales, siempre con mirada feminista y habitando la fricción entre diferentes mundos sociales. Es coautora, junto con Laila El-Haddad, del libro Las cocinas de Gaza. Vive y cría (abejas, plantas, niños) en un pueblo de Segovia.

Marina Monsonís es una artista visual que trabaja con procesos híbridos y heterogéneos de transformación social arraigados a los territorios, en proyectos colectivos, comunitarios y pedagógicos que relacionan las ciencias del mar, el diseño basado en el lugar, la gastronomía, el grafiti, la geografía radical, la etnografía y la memoria crítica, oral y gestual. Trabaja en proyectos que conectan la cocina con aspectos políticos, críticos, sociales y transgeneracionales para crear debates y transmitir conocimientos sobre las complejidades y los conflictos que habitan en el km 0. Está interesada en la convivencia de espacios radicales donde las personas se constelan en las investigaciones, las técnicas, los saberes locales y globales, antiguos y emergentes, manteniéndose en un ecosistema generoso y enriquecedor, donde en la mesa dominen el disfrute, el intercambio y la armonía. Dirige La Cocina del MACBA desde sus inicios, en noviembre de 2018.

Yayo Herrero es consultora, investigadora y profesora en los ámbitos de la ecología política, los ecofeminismos y la educación para la sostenibilidad. Es licenciada en Antropología Social y Cultural, diplomada en Educación Social e Ingeniería Técnica Agrícola, y cuenta con un diploma de estudios avanzados en Teoría de la Educación y Pedagogía Social. En la actualidad es socia de Garúa Sociedad Cooperativa y docente en diversas universidades españolas. Es autora o coautora de más de una treintena de libros y colabora habitualmente con diversos medios de comunicación. Fue coordinadora del Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental de la Fundación General Universidad Complutense de Madrid y directora general de FUHEM. Compagina, desde hace décadas, su actividad profesional con la participación activa en movimientos sociales, especialmente el movimiento ecologista. Forma parte de Ecologistas en Acción, organización de la que fue co-coordinadora confederal entre 2005 y 2014.

El acto tuvo lugar con el aforo completo y un sostenido interés por parte de los asistentes.

Además de la coordinadora de La Cocina abierta, Marina Monsonís, que abrió el acto, estuvieron presentes las autoras de Las cocinas de Gaza. Un viaje culinario por Palestina, Maggie Schmitt y Laila El-Haddad, esta última por videoconferencia.

Viajar por Gaza sin moverse de la cocina (Rosa Meneses, El Mundo, 29/12/2021)

Um Zuhair prepara un pastel de alholva y aceite de oliva mientras cuenta la historia de ‘Yamil y Buzaina’. El relato, que se remonta a los tiempos del califato omeya, narra el destino de dos amantes desgraciados. El poeta Yamil Ibn Maàmar, de la ciudad de Medina, se enamora de Buzaina, que pertenece a otra tribu. La familia de la joven se opone al matrimonio: no quiere que Buzaina se case con un poeta, para ellos sinónimo de libertino. Yamil, loco de amor, vaga por el desierto recitando sus versos. Sus tristes estrofas hacen llorar a las aves y las piedras. La leyenda de ‘Yamil y Buzaina’, junto con la de ‘Layla y Maynun’ -otro gran mito de la literatura árabe-, llegaron a Europa a través de la España andalusí y se cree que fueron fuente de inspiración de epopeyas como ‘Tristán e Isolda’ o ‘Romeo y Julieta’.

Pero estamos en una cocina. En una cocina de Gaza, concretamente. Y Um Zuhair está elaborando su postre. Tras preparar la masa, engrasa un molde con tahina y la extiende, coloca por encima almendras y piñones y pone el recipiente en el horno 45 minutos. Luego, sobre el pastel horneado, vierte almíbar frío y lo deja enfriar para cortarlo y servirlo. En ese trajinar en los fogones durante horas y horas, familiares y vecinos comparten un espacio de transmisión de cultura y conocimiento, de diálogo, de libertad, donde se recitan poemas, se cuentan historias, anécdotas…

Por eso, el arte de la cocina típica de Gaza es mucho más que gastronomía: es una travesía por la cultura y la sociedad de este rincón olvidado del mundo. Ese viaje puede hacerse a través del libro ‘Las cocinas de Gaza’, que acaba de publicar en España Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Es un periplo culinario por Palestina, con recetas que invitan a probar sus guisos especiados, el pescado relleno de hierbas, el falafel, los pasteles de nueces y sémola o su refrescante limonada con hierbabuena. Y es un mosaico de voces e historias, a la vez que un estudio de campo sobre la vida cotidiana de sus gentes bajo el férreo bloqueo impuesto por Israel desde 2007.

En la Antigüedad, por Gaza pasaban las caravanas de la Ruta de las Especias, con su trasiego de clavo, canela, nuez moscada o pimienta de Asia hacia el Mediterráneo. Hoy, Gaza -donde el 80% de la población es refugiada- se asocia a violencia y conflicto. «El libro pretende humanizar a la población de Gaza. Pretende compensar la representación sesgada que describe a los palestinos o como víctimas o como héroes o como agresores, una caricatura que no es lo que vive la gente, que no es la vida cotidiana, con sus momentos de alegría y pena. Queríamos un retrato a ras del suelo, con las vivencias cotidianas de las personas de Gaza, con sus situaciones terribles y su esfuerzo para llevar sus vidas con dignidad, para aportar alegría, belleza y significado», explica Maggie Schmitt, que junto con Laila El-Haddad es autora del libro.

«Los palestinos han sufrido la pérdida y el trauma durante el siglo pasado: la pérdida de tierra, de vidas y del hogar. Las aldeas de aquellos refugiados que se pusieron a salvo en Gaza fueron totalmente destruidas y su existencia, figurativa y literal, borrada de la faz de la tierra, de los mapas y los libros de historia», profundiza El-Haddad para este diario. «La comida es una de las maneras más importantes en las que han anclado su pérdida y han preservado y transmitido su memoria y herencia», continúa.

«Tomamos la comida como punto de partida para hablar de todo. Nos sitúa en realidades concretas, fuera de los grandes discursos ideológicos», prosigue Schmitt, en conversación con EL MUNDO. La comida como espacio de expresión y diálogo. «La cocina se sitúa en un papel seminal», precisa El-Haddad. «La cocina también es una forma de contar y, para quienes se toman el tiempo de escuchar, cuenta una historia curiosa que no se alinea con los Estados-Nación y transmite oralmente conocimientos fuera de lo oficial», reflexiona. Y es que, como dicen las autoras en el libro, «cuando se vive en Gaza, es un alivio que te pregunten sobre lentejas y no solo sobre política».

La cocina es un lugar privilegiado de transmisión familiar y vecinal de la historia, de intercambio y relación», considera Schmitt. «Hablamos de Palestina, cuya historia está en peligro inminente de extinción por el borrado de aldeas del mapa. Su memoria se perpetúa a través de la cocina: vemos que terceras y cuartas generaciones del exilio mantienen las recetas de sus aldeas, transmitidas por la familia, y que cuentan de dónde vienen. Y así saborean un pueblo que no existe desde hace 70 años», añade.

El recetario pone el foco en las mujeres, muchas veces mantenidas al margen del relato histórico y político. Aquí, las mujeres son el centro. No porque el libro transcurra entre ollas, sartenes y ‘zibdías’, los tradicionales cuencos de barro, sino porque retrata a las mujeres como principales transmisoras de la memoria y la historia. «Quisimos dar voz a las mujeres, que quedan fuera de la representación. Recopilar un riquísimo patrimonio culinario y hacer un acto de memoria histórica para intentar cambiar el discurso en torno a Gaza a través de la cotidianidad», destaca Schmitt.

«La cocina es un lugar especial donde los palestinos -y especialmente las mujeres- ejercen el control sobre algunos aspectos de sus vidas y elaboran y retienen su dignidad cuando Israel ha trabajado rutinariamente para despojarles de ella», considera El-Haddad.

Maestras de improvisar un plato adaptándose a lo que hay, en un contexto político y económico difícil, las autoras muestran en su trabajo cómo las mujeres hacen de las recetas transmitidas de generación en generación «un lugar de expresión y creatividad en femenino que se escapa a cualquier control».

Artículo completo en El Mundo, 29/12/2021

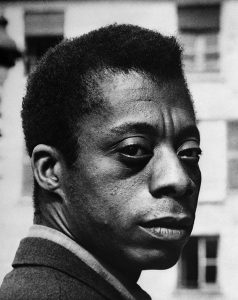

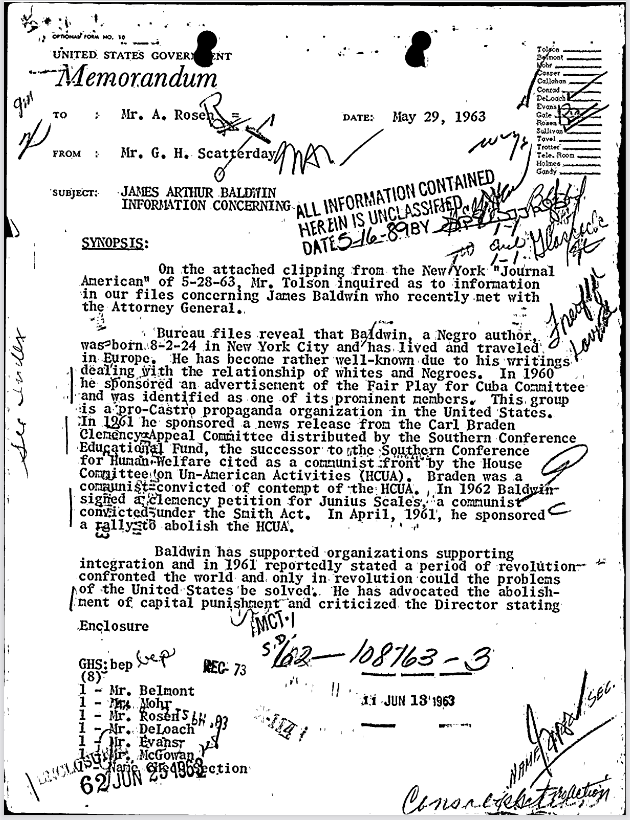

James Baldwin y el movimiento por los derechos civiles vigilados por el FBI

Durante los cuarenta y ocho años en que fue director del FBI, entre 1924 y 1972, fecha de su muerte, John Edgar Hoover acumuló un inmenso poder que utilizó para crear un verdadero Estado profundo al que todos, hasta los propios presidentes de Estados Unidos, temían. Utilizó ese poder para combatir todo lo que cuestionaba el orden racial blanco capitalista.

Su paranoia supremacista llegaba tan lejos que sometió a una estrecha vigilancia no solo a los líderes de los movimientos civiles sino también a escritores negros como James Baldwin. El director de cine Raoul Peck destacó alguno de los documentos del FBI que hacían referencia al escritor en su documental I Am Not Your Negro:

INFORME DEL FBI

MARZO DE 1966

MEMORANDO DEL FBI

Información relativa a James Arthur Baldwin

A la atención del subdirector del FBI Alan Rosen:

Los archivos revelan que Baldwin, un escritor negro, nació en la ciudad de Nueva York y ha vivido y viajado por Europa. Se ha hecho relativamente famoso gracias a sus escritos sobre las relaciones entre blancos y negros. Corren rumores de que Baldwin es homosexual y, al parecer, podría serlo.

La información recabada describe claramente al sujeto como un individuo peligroso del que cabe esperar actos hostiles a la defensa nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos en situaciones de emergencia.

En consecuencia, se incorporará su nombre en el Índice de Seguridad.

[J. EDGAR HOOVER: A todos debería importarnos un único objetivo: la erradicación del crimen. La Oficina Federal de Investigaciones está tan cerca de usted como el teléfono que tenga más a mano. No busca sino protegerlo en todos los asuntos de su competencia. Está a su servicio.]

(Textos recogidos en No soy vuestro negro, la edición en castellano de I Am Not Your Negro)

Una de las páginas del voluminoso expediente del FBI sobre el escritor James Baldwin