Luna Miguel en Babelia / El País: "También hubo trovadoras: poetas que sufrían, elegían y eran las adoradoras"

Se trata Albores de una recopilación de las únicas trovadoras conocidas hasta la fecha, mujeres de clase alta de los siglos XII y XIII, cuya lectura, estudio y reconocimiento no empezó a producirse hasta finales del siglo XIX. Sus nombres no son más de veinte, frente al alrededor de los cuatrocientos que conforman las listas de trovadores masculinos; y las historias de sus vidas, a menudo difusas e inaccesibles, pueden desentrañarse en las investigaciones de autoras como Marirí Martinengo o Magda Bogin, citada esta última por Janés para destacar sus ideas alrededor de la ampliación del significado del amor cortés que hay en todas ellas. Es sabido que este tipo de poesía en lengua occitana nació para ser cantada y entretener a la vez que remover conciencias, a través de la sublimación del amor erótico, a menudo prohibido y ajeno a la norma matrimonial. A pesar de su intención rompedora, como señala Clara Janés, esta poesía también caía en el retrato de la mujer como un ser pasivo, siempre servil y sumiso, apenas sintiente, y es esa la razón por la que la voz de las autoras de Albores es aún más única y radical, pues aquí “son ellas las amadoras, las que eligen, las que sufren, también”, y “de adoradas pasan a ser adoradoras”.

¿Sus nombres? Entre otras, La Comtessa de Dia, Azalaïs d’Altier, Bieiris de Romans, Guilherma de Rosers o la misteriosa Constanza, Reina de Mallorca, autora, a mi juicio del poema más hermoso entre los aquí contenidos: “Amo al que es bueno y es bello, Y alegre soy como el pájaro blanco / Que, por amor, emite su canción. / Y yo soy señora y reino, / Y que aquel al que amo no se lo reproche, / Pues, sobre todas, soy la mejor amante, / Y he elegido al más digno, / Al mejor; y lo amo tanto / Que creo verlo con el pensamiento”. Indudable la marca sáfica en esta filosofía interna, según la cual, si algo es bueno es porque es bello y viceversa, pero sobre todo así lo propone nuestra imaginación. El ser amado visto como espíritu fantasioso y libre, y no tanto como una posesión coleccionable. Si por las místicas aprendimos que los poemas son objetos de fe, junto a las trobairitz descubrimos que con la lírica amorosa podemos invocar cualquier anhelo, ya que, por medio del poema se hará verdadero. Rebelde humana, ¿escribe y canta lo que deseas y amas?

Artículo completo en Babelia / El País 8 de marzo de 2025

"Baila y sé feliz: fotografías y versos de afganas que sueñan con ser libres", por Beatriz Lecumberri

En la década de los setenta, en una zona rural de Afganistán, una mujer pastún clamó, pensando en su amante: “Ven y sé una flor en mi pecho, para que pueda refrescarte cada mañana con un estallido de risa”. Cincuenta años más tarde, Mahnaz y Somayeh Ebrahimi, dos veinteañeras de la minoría chiita hazara, desafiando los dictados de los talibanes, publicaron en las redes sociales la fotografía de una novia despeinada con zapatillas deportivas, visera y gafas de sol y la de una chica con los brazos abiertos, con pantalones y sin velo. La titularon Baila y sé feliz porque la vida es hoy.

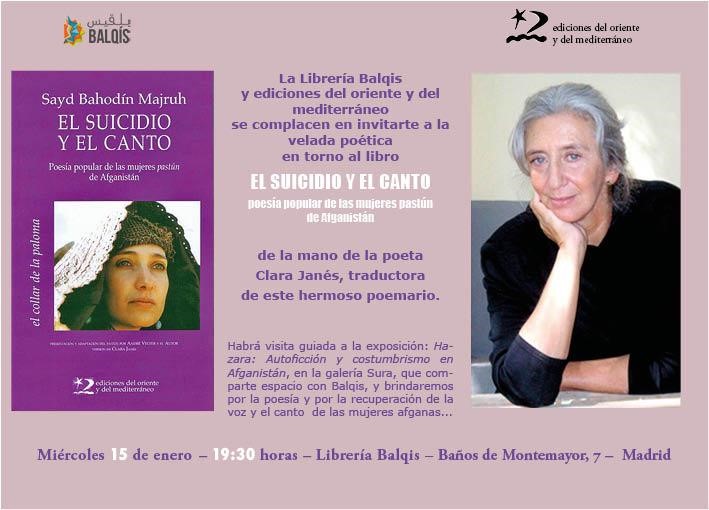

El grito de las campesinas y el de las jóvenes fotógrafas es el mismo. Las mujeres de Afganistán llevan décadas persiguiendo espacios en los que sentirse libres y ser ellas mismas. Esta semana, en la librería Balqis de Madrid, se pudo escuchar su poesía conmovedora y rebelde y visitar la exposición fotográfica Hazara. Autoficción y costumbrismo en Afganistán.

“Las descubrí por casualidad en redes sociales, donde no tenían apenas seguidores. Encontré, entre otras, una fotografía de una niña que era apuntada con un fusil mientras tiene en sus manos un cuaderno en el que está escrito ‘no es justo’. Era una imagen escenificada, una autoficción que decía muchísimas cosas en ese momento en que las niñas en Afganistán ya no podían ir a la escuela”, explica a este diario Edith Arance, comisaria de la muestra y responsable de la Galería Sura, localizada dentro de la librería.

Sin medios técnicos y armadas únicamente con sus teléfonos móviles, estas dos jóvenes, que no usan sus nombres verdaderos ni dan detalles sobre el lugar en el que viven por razones de seguridad, envían mensajes de una gran fuerza retratando o recreando instantes de sus vidas diarias desde el retorno de los talibanes al poder en 2021. Unos pies encadenados, un libro de texto ensangrentado, el cabello trenzado de una anciana con manos endurecidas por el trabajo, la libertad reflejada en globos que se echan a volar, la naturaleza exuberante o la guerra omnipresente en los tanques abandonados.

Muchas veces, una de las jóvenes fotógrafas es la modelo de la otra, como en la imagen de la novia transgresora. Una de ellas se iba a casar y quiso posar así, en una estampa muy diferente a lo que fue su boda, en cuyas fotos aparece seria, con su esposo agarrándola por la cintura, luciendo un peinado elaborado y sumamente maquillada. “Quiero pensar que a ella le hubiera gustado más bien casarse así”, opina la comisaria, señalando la fotografía.

“Me pareció que este trabajo tenía que verse. Tienen mucho talento y están contando ellas mismas su propia vida. Las contacté para proponerles exponer y aceptaron enseguida. Nunca nadie había prestado atención a sus imágenes”, explica Arance. A partir de ahí, empezó el trabajo de recopilar fotografías, rescatar algunas de móviles viejos, enviar archivos y construir una muestra que cuente una historia. “Ellas están felices, me preguntan cada noche si ha venido gente a ver la exposición. Esto les da la vida”, agrega la comisaria de “Hazara”, que se puede visitar hasta finales de mes y enviará a las fotógrafas lo recaudado con la venta de las imágenes. El sueño de las dos artistas sería tener “una cámara de verdad”, un bien precioso que tendrían que usar a escondidas en el Afganistán actual.

Porque desde que regresaron al poder, los talibanes han publicado más de 100 edictos que invisibilizan cada día más a la mujer en la sociedad. Sobre todo, han cerrado las puertas de la educación a las afganas de más de 12 años, una situación inédita en el mundo, y las han excluido de la mayoría de los puestos de trabajo y de los lugares de ocio. En agosto, un edicto prohibió a las mujeres hablar en público, en diciembre se decidió que no podrían formarse para trabajar en el sector sanitario, uno de los últimos reductos profesionales que les quedaban. La ONU considera que el régimen talibán ha instaurado un apartheid de género y una persecución contra las afganas.

Mujeres que hablan de sí mismas

La misma emoción que sintió Arance al ver las fotos de Mahnaz y Somayeh Ebrahimi invadió hace más de 20 años a la escritora, traductora y miembro de la Real Academia Española, Clara Janés, cuando cayó por casualidad en sus manos un libro en francés, que plasmaba la poesía oral de las mujeres pastún, llevada al papel por el escritor afgano Sayd Bahodín Majruh y publicada por primera vez en París en 1994 con el título Le suicide et le chant (El suicidio y el canto).

Al adentrarse en sus páginas se entiende rápidamente por qué. Las voces femeninas transmiten escenas, sentimientos y formas de vivir alejadas de la imagen simplista y estereotipada que se puede tener de Afganistán. Trabajando en los campos, yendo a recoger agua a la fuente o exiliadas en un campo de refugiados en un país extranjero, estas afganas, a veces analfabetas, creaban versos llenos de emoción, fuerza y ritmo interno que describían pasiones clandestinas, dolor, rebeldía y muerte. Se les llama landay (que significa literalmente ‘el breve’), están alejadas de cualquier modelo y fueron improvisadas, transmitidas oralmente y memorizadas por otras mujeres.

“Me sorprendió todo al leer estos poemas, que son un grito del corazón. Un rostro fascinante brota de estos textos: el de una mujer que canta y habla de sí misma y también de los hombres y el mundo que la rodean. Un rostro orgulloso, despiadado y rebelde”, dice Janés a EL PAÍS, en una descripción que puede perfectamente aplicarse también a las fotografías de las jóvenes hazara, pese a pertenecer a dos etnias diferentes y a menudo enfrentadas en Afganistán.

Janés tradujo la recopilación hecha por Sayd Bahodín Majruh, asesinado en Peshawar en 1988, y contextualizó esta poesía femenina oral, que fue publicada en 2002 por Ediciones de Oriente y del Mediterráneo bajo el título El suicidio y el canto. “Años después, y visto el rumbo que toma Afganistán, el libro está viviendo una especie de segunda vida”, explica Inma Jiménez, responsable de la editorial, durante la lectura de varios fragmentos de este libro, esta semana en Madrid.

“En secreto ardo, en secreto lloro, soy la mujer pastún que no puede desvelar su amor”, “Mi amor, abre mi tumba y contempla el polvo que cubre la hermosa ebriedad de mis ojos”, “Ven como un collar en derredor de mi cuello, yo te meceré sobre las cúpulas de mis senos”, “Montañas nos separan ahora, solo los pájaros serán nuestros mensajeros, y sus cantos, los presagios”, dicen algunos de estos versos recitados por Janés.

Es una poesía rural, muy primitiva y corporal, que transmite miedos muy reales y deseos terrenales que se alejan del amor místico y de lo insondable. “El único más allá de estas mujeres es un precioso más allá interior”, resume Janés. Los versos amorosos se reservan al amante y al marido se le define como “el pequeño horrible”, una muestra clara de que estas mujeres eran también capaces de reírse de sí mismas y de los demás, aunque sus infidelidades o su rebeldía pudieran ser castigadas con la muerte.

En esa sociedad en que la mujer se siente reprimida, escarnecida y olvidada desde que nace, ¿cuál puede ser su reacción? “Aparentemente, la sumisión completa”, responde la escritora, explicando que ante ellas se abren además otras dos posibilidades, a las que el libro debe su título: “el suicidio, prohibido por el islam, y el canto, que también representa un gran desafío de las normas sociales”.

“Pero este libro es todo menos lúgubre porque las mujeres afganas no son lúgubres. Ellas hicieron suya la poesía en una sociedad regida por los valores masculinos, donde la mujer siempre ha vivido en condiciones muy duras”, concluye Janés.

Artículo completo en Planeta Futuro / El País

El grito de la poesía rebelde de las mujeres afganas pastún

Sayd Bahodín Majruh, nacido en Afganistán en 1928 y asesinado en Pakistán en 1988, escuchó un día junto a su hermana los landays, poemas muy breves con los que las mujeres afganas muestran su rebeldía ante la situación de extrema sumisión que padecen. Y plasmó esta experiencia en el libro El suicidio y el canto (ediciones del oriente y el mediterráneo, 2002) traducido al castellano por la poeta, escritora y académica Clara Janés, autora también de la Introducción, en la que podemos leer:

[…] algo sencillo y esencial se afirma constantemente en esta poesía: el canto de un ser terrenal, con sus preocupaciones, sus inquietudes, sus alegrías y sus placeres; canto que celebra la naturaleza, las montañas, los valles, los bosques, los ríos, el alba, el crepúsculo y el espacio imantado de la noche; canto que se alimenta también de guerra y honor, vergüenza y amor, belleza y muerte.

¿No te da vergüenza, con tu barba blanca?

Acaricias mis cabellos, y yo río para mis adentros.

Mujeres sin ningún derecho, condenadas, sometidas, escarnecidas, consideradas seres de segunda categoría, encuentran en estos landays una forma de desafío y rebeldía a través de su canto en los territorios del amor, el honor y la muerte.

La mayor parte de estos landays nacen fruto de la improvisación de estas mujeres cuando van a por agua o en fiestas familiares, como una forma de expresar el gozo y la felicidad que proporciona el amor apasionado, siempre referido al amante, nunca al marido, que en esa sociedad ha sido impuesto por los hermanos de la novia.

El suicidio es considerado una cobardía y está prohibido por el Islam. Para estas mujeres es una forma de proclamar trágicamente su odio a la ley comunitaria. Incluso la elección de los medios para darse la muerte subraya el sentido iconoclasta del sacrificio: este se lleva a cabo por envenenamiento o ahogo voluntario. Ni bala disparada al corazón, ni ahorcamiento, pues los medios necesarios —fusil o cuerda— tienen demasiado que ver con las manos execradas. Con el fusil el hombre caza y guerrea, con la cuerda ata el ganado, los haces de leña y las pesadas cargas…, escribe Clara Janés

¡Oh, primavera! Los granados están en flor.

De mi jardín guardaré para mi amado lejano las granadas de mis senos.

De esta forma, la poesía se convierte en el arma que esgrimen estas mujeres contra la crueldad y la intolerancia a la que han sido condenadas, dejando dos testimonios de su rebeldía: el suicidio y el canto.

Mi amante es un collar en mi cuello.

Puede que vaya desnuda, pero sin collar, ¡nunca!

Es un rostro fascinante el que emerge de estos textos, en los cuales la mujer canta y habla de sí misma, del hombre y del mundo que la rodea; un rostro orgulloso, despiadado y rebelde, continúa diciendo Clara Janés en su Introducción a este hermoso libro.

«Pequeño horrible», coge el fusil y mátame.

Mientras me quede vida no renunciaré a mi amante

Ahora, el 15 de enero a las 19.30 h, de la mano de Clara Janés, se celebrará una velada poética en torno a este libro y una visita a la exposición Hazara: Autoficción y costumbrismo en Afganistán, en la galería Sura (C/ Baños de Montemayor, 7, Madrid).

Habrá un brindis por la recuperación de la voz y el canto de las mujeres afganas.

CITAS CON NUESTROS LECTORES LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2025

Así comenzamos el nuevo año:

El martes 14 a las 19.00 convocamos a nuestros lectores y amigos en Teatro del Barrio a un acto titulado Reconfiguraciones de Oriente Medio. Politizaciones del desacuerdo con la participación de Teresa Aranguren, escritora y periodista, Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor universitario especialista en Oriente Medio y el escritor Santiago Alba Rico (imprescindible reserva previa).

El 15 de enero a las 19.30 Clara Janés presentará su edición de El suicidio y el canto: cantos populares de las mujeres pastún de Afganistán en la librería Balqis de Madrid.

El 16 de enero, Clara Janés presentará su antología de trobairitz, Albores o el rostro sin velo de las trovadoras en la biblioteca de la Casa de Velázquez de Madrid en un acto dirigido a sus artistas e investigadores residentes.

El 18 de enero a las 12.30, en la Librería Enclave, encuentro en torno a la poesía de Nazim Hikmet con motivo de la publicación de Paisajes humanos de mi país.

Adonis, Premio Internacional Joan Margarit de Poesía 2024

Recibimos con enorme satisfacción la concesión al poeta Adonis del Premio Internacional Joan Margarit de Poesía. Adonis, de quien hemos ido publicando desde 1993 sus títulos más relevantes, es uno de los pilares de nuestra colección de poesía dirigida por Clara Janés, con títulos como Libro de las huidas y mudanzas por los climas del día y la noche (1993), en traducción de Federico Arbós; Canciones de Mihyar el de Damasco (1997), en traducción de Pedro Martínez Montávez y Rosa Isabel Martínez Lillo, y su monumental trilogía El Libro (El ayer, el lugar, el ahora), de la que ya han aparecido los dos primeros títulos El Libro (I) [2005] y El Libro (II) [2018], ambos traducidos por Federico Arbós, que ya ha emprendido la traducción de El Libro (III). No menos importantes son sus ensayos, de los que hemos publicado Poesía y poética árabes (1997), traducido por Carmen Ruiz Bravo-Villasante y Sufismo y surrealismo (2008), traducido por José Miguel Puerta Vílchez.

Compartimos con el jurado del premio formado por Javier Santiso, fundador de la Editorial la Cama Sol; Luis García Montero, director del Instituto Cervantes y poeta; Héctor Abad Faciolince, escritor; Ana Santos, exdirectora de la Biblioteca Nacional, lugar donde se encuentra el legado de Joan Margarit, y Mònica Margarit, hija del poeta, su apreciación de la obra del poeta como "una obra lírica de calidad indiscutible", "un diálogo cultural entre civilizaciones, entre Oriente y Occidente".

Nuestra felicitación al gran poeta árabe, que ha sabido conjugar su estro poético con su rigor intelectual y su compromiso político.

PEDRO MARTÍNEZ MONTÁVEZ, IN MEMORIAM

Alejados de escritos ditirámbicos, que el profesor Montávez no hubiera apreciado, y del silencio, reproducimos aquí en reconocimiento a la coherencia con que vivió sus convicciones el Prólogo que tuvo la generosidad de escribir para Contra el olvido. Una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba (1889-1948), el libro coordinado por Teresa Aranguren y Sandra Barrilaro sobre Palestina antes de su desastrosa partición y el comienzo de la expulsión de sus habitantes no judíos. Anteriormente habíamos publicado su traducción, en colaboración con Rosa Isabel Martínez Lillo, de Canciones de Mihyar el de Damasco, de Adonis, autor que acabaría convirtiéndose, con seis libros publicados, en una referencia clave de nuestra editorial. Quedó inconcluso el proyecto de reeditar su antología El poema es Filistín. Palestina en la poesía árabe actual (1980), agotado desde hacía años.

La historia de la cuestión palestina está plagada de olvidos, engaños, falsedades, hipocresías y tergiversaciones, llena de sobresaltos, paradojas, contradicciones y sorpresas, aparte los continuos dramas y tragedias que la sacuden. Esto ha contribuido largo tiempo, y en muchísimos aspectos y dimensiones, a que haya sido más bien una especie de «anti-historia», una imitación burlesca de la misma, una pseudohistoria que no se parecía casi en nada a lo ocurrido en realidad, una historia casi fraudulenta. Tal situación se prolongó durante décadas, y ha costado enormes esfuerzos empezar a salir de ella: así empezó a ocurrir hace poco más de medio siglo. Antes de seguir adelante, me voy a permitir una aclaración y un inciso: he utilizado al comienzo de este texto el término «plagada» con toda intención y en su primer y propio significado, porque lo que ocurría al historiar la cuestión palestina era, y constituía justamente eso, una auténtica plaga, una desgracia pública, una calamidad, manteniendo también con ello, y en máximo grado, su connotación etimológica original de «llaga».

Quizá ese hecho resultaba en España aún más inexplicable que en otros países, y para ejemplificarlo así voy a recurrir a lo que me cae más cerca y conozco más directamente, a mi propia experiencia personal. Yo cursé en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, durante la primera mitad de la década de los cincuenta del siglo pasado, dos especialidades, licenciándome en la sección de Historia (1955) y en la de Filología Semítica (1956). Durante mis estudios, nadie —que yo recuerde— hizo la menor referencia a la cuestión palestina, y estoy aludiendo en concreto al propio profesorado competente. Obviamente, en el plan de estudios de la sección de Historia figuraban asignaturas que se ocupaban de la época contemporánea, y hasta en la de semíticas había una que se titulaba justamente así: Historia del islam contemporáneo. Pues bien, ninguna mención del tema palestino. El plan de estudios de esa misma sección recogía otra asignatura, de contenido genérico, denominada Historia del pueblo de Israel. No recuerdo si en ella alguien pudo hacer alguna referencia al singular acontecimiento que había tenido lugar el año 1948: la fundación del Estado de ese mismo nombre. En tierra palestina, como se sabe.

Todo eso ocurría en la primera y principal universidad española, en un país en el que se repetía la contumaz letanía de las «fraternales relaciones hispano-árabes», cuyo régimen alardeaba de prácticas «políticas proárabes», y cuyo gobierno tardaría aún muchos años en establecer relaciones diplomáticas con ese Estado de nuevo cuño fundado en 1948. Y todo esto que cuento no descubre, sin embargo, nada nuevo, sino que resulta uno de tantos datos corroborativos de algo que conocemos bien, y cuyos graves efectos y consecuencias sufrimos desde antiguo: en este país tan especial, en España, la política, la sociedad y la cultura no suelen seguir caminos convergentes. ¡Y cómo se nota y se echa de menos!

Yo empecé a oír hablar de Palestina y de palestinos durante mi estancia en Egipto entre comienzos de 1957 y mediados de 1962, a todo lo extenso y lo intenso de mi experiencia cairota. Fue también hacia 1958 o 1959 cuando Mercedes, mi mujer, y yo viajamos a tierras palestinas, que formaban parte por entonces del reino hachemí de Jordania. El hecho palestino fue una de las tantas novedades reveladoras que empezaron a abrírseme y que contribuyeron decisivamente a que mi propia vida, y no solo mi actividad profesional de arabista, fueran orientándose hacia dimensiones hasta entonces desconocidas por completo para mí y encaminándose por sendas que me resultaban hasta ese momento inaccesibles. Ahora, muchos años después, puedo y debo reconocer, con absoluta serenidad, objetividad y ponderación, que ha valido la pena que así ocurriera. Mi vinculación a la palestinidad, por consiguiente, empezó entonces, y no ha hecho sino crecer, desarrollarse y diversificarse hasta ahora, manteniéndose siempre, y reafirmándose, mi compromiso intelectual y humano con ese pueblo y con la defensa de sus justos derechos y aspiraciones.

No quiero seguir por este camino de evocación personal, pero tampoco renuncio a proporcionar otro dato testimonial pertinente, por lo que tiene también de enormemente significativo en relación con todo lo que hasta ahora he suscitado. Sería hacia el año 1967 cuando empecé a preparar, con la excelente colaboración de mi buen amigo el poeta palestino Mahmud Sobh, llegado a Madrid desde Damasco para ampliar estudios y doctorarse, una extensa antología de la novísima poesía palestina llamada «de resistencia». Acababa de aparecer el revelador libro de Gassán Kanafani, en lengua árabe, sobre el tema, y algún que otro trabajo sobre la materia de otros autores de la misma área lingüística. Ultimado nuestro original, emprendimos la ingrata tarea de buscar quien lo editara. El tema, como digo, constituía una novedad absoluta en el panorama literario occidental, y no solo en el español. Nuestra antología era el primer libro en lengua europea sobre la materia. Solo quiero añadir un dato: nos «perdieron» en varias editoriales —alguna de ellas conocida como de tendencia y vocación «progresistas»— el ejemplar que habíamos dejado. En conclusión: pudo publicarse, el año 1969, merced a la ayuda que nos prestó una institución creada por entonces, y mantenida por un mecenas de origen tunecino, que se llamaba Casa Hispano-Árabe. Tales cosas seguían pasando en este país tan «arabófilo»…

* * * * * * * *

Si he empezado como lo he hecho no ha sido solamente porque los hechos que he expuesto ejemplifican a la perfección el fenómeno que denunciaba: la deliberada decapitación —de «cortar la cabeza»— y el implacable desarraigo —de «arrancar de raíz»— que la cuestión palestina en concreto, y cualquier cosa que tuviera que ver con Palestina en general, han sufrido durante mucho, muchísimo tiempo. Intencionadamente, a propósito, la cuestión palestina carecía de orígenes, de antecedentes, de comienzos, o estos se tenían por tan nimios e insignificantes que se podía prescindir de ellos, porque parecían superfluos, no aclaraban ni contribuían a explicar lo que había ocurrido después. La historia de la cuestión palestina está llena de ultrajes a la verdad y de crímenes contra la memoria. Es decir, está llena —«plagada»— de delitos contra la humanidad.

He empezado como lo he hecho porque ello me permite subrayar y destacar uno de los valores principales del volumen que prologo, resaltar como realmente se merece una de sus características más sobresalientes. En tal sentido, este libro se enfrenta radicalmente, y con gallardía, contención y ecuanimidad, a tanta historiografía intencionadamente desvirtuadora y en gran parte falaz o sencillamente ignorante, que se ha ido acumulando sobre la materia. Este libro se centra precisamente en rescatar y poner de relieve muchos de los comienzos, de los orígenes, de los antecedentes de la cuestión palestina.

Su contenido corresponde al largo «tiempo anterior», al decisivo, al que suele mantenerse escondido e ignorado, como proscrito y desterrado; sí, justamente eso, «desterrado», porque se les quitó la tierra. Es todo el largo periodo transcurrido entre las últimas décadas del siglo xix y la mitad del siglo xx. Constituye la insólita y cruel paradoja del tiempo que no hubiera transcurrido, en conclusión, del «no-tiempo». ¿Hay algo más cruel e inhumano que negar el tiempo? Me permito aconsejarle y encarecerle a toda persona que lea este libro —o que lo contemple, porque es un escrito que también «entra por los ojos»— que, al leer y contemplar su contenido, esté siempre acompañado de esa idea subyacente fundamental: está recuperando un tiempo, un pasado que se quiso que no hubiera transcurrido, que no hubiera tenido lugar. Ello le proporcionará la explicación principal, y durante mucho tiempo escondida, de la dramática cuestión palestina, de la trágica e irredenta todavía historia contemporánea de este pueblo.

Este libro es esencialmente un extenso y muy cuantioso conjunto de imágenes, un excepcional álbum de fotos, cargado de un profundísimo y original —de «origen»— significado. Al ser una colección de imágenes, es también el testimonio, tan silencioso como evidente, de un imaginario. El lector puede comportarse como el espectador de un excepcional documental cinematográfico, de una sucesión de imágenes, de encuadres, de momentos, de situaciones, que le resultan tan atractivas como casi totalmente desconocidas, tan nuevas para él como inesperadas y sorprendentes. Precisamente por eso son, ante todo, reveladoras, es decir, le descubren algo que desconocía casi por completo, se lo «revelan».

Suele repetirse que una imagen vale más que mil palabras, una de tantas frases felices que explican mucho y proporcionan vías de conocimiento, pero que también, entendidas y aplicadas con abuso, desvirtúan parcialmente los hechos; es certera, sí, pero puede resultar asimismo exagerada y encubridora. Imágenes y palabras valen, por sí mismas, lo que valen, y no tienen por qué funcionar como recíprocamente excluyentes. Por consiguiente, si van juntas, y conjuntadas, mejor.

Una imagen es siempre, por sí misma, un objeto valioso, pero su valor aumenta si la contemplación no se reduce estrictamente al ejercicio físico de la mirada, es decir, cuando la actividad del «ver físico» se acompaña también con otros dos: el «ver mental» y el «ver sensitivo». Con esta triple mirada, con esta triple vía de penetración, el objeto contemplado adquiere toda su plenitud, su supremo valor y su significado entero. Me permito rogar, desde estas líneas, que a esta magnífica colección de fotos, de imágenes, se le dedique esa forma de visión, triple y una al tiempo: que ojos, mente y sentimiento se centren y se unifiquen en la mirada; que la mirada sea integral.

Tal ejercicio de penetración triple y trenzada nos llevará a evocar, por ejemplo, entre otras muchas cosas, que estos seres humanos que nos contemplan fijamente —más fijamente aún que nosotros a ellos— habitaban un país no extenso —poco más de 20000 km2— en donde vivían —sí, «vivían», en toda la acepción del concepto— alrededor de un millón de habitantes. No menciono estas cifras aproximadas con intención cuantitativa y comparatista, sino justamente con el propósito contrario: cualitativo y fundamental. Y nos preguntamos: ¿cómo esa población, más bien limitada en número y en espacio, resultaba tan sorprendentemente variada, diversa, rica y plural en sus manifestaciones, en sus comportamientos, en sus hábitos de vida, en su vestuario, en sus costumbres, en sus múltiples maneras de existir, de sufrir y de gozar? ¿Cómo Palestina podía ser, al tiempo, tan singular y tan plural, tan propia y tan diversa, tan genuina, con tantas genuinidades diferentes? ¿Había necesidad de romper todo esto, de cambiarlo, de destruirlo, para después reconstruirlo, una vez deformado, transformado, expulsado, sustituido? ¿No merecían estas gentes seguir viviendo —eso sí, «viviendo»— como estas imágenes demuestran que vivían? Esta es quizá la pregunta principal, la más dura e incisiva, que nos hacen esos ojos que nos miran fijamente, que no dejan de mirarnos, que seguirán mirándonos hasta cuando hayamos pasado todas las páginas de este libro.

La gran colección de fotos aquí reunida se realza con la inclusión de unos textos escritos por tres excelentes conocedores de la cuestión palestina, y que se distinguen además por su rigor intelectual y por su alta condición moral. Resultan además textos complementarios entre sí, pues cada uno de sus autores plantea y analiza el tema desde su propia experiencia personal y competencia profesional. Representan asimismo tres modalidades externamente diferenciadas —pero indisoluble y entrañablemente ligadas también— de vivir y sentir la palestinidad: Bichara Khader es un palestino «de fuera», en el exilio exterior, Johnny Mansour es un palestino «de dentro», y por ello en el exilio interior, y Teresa Aranguren es una española profundamente palestinizada en vida y obra. Con ella y con Bichara mantengo desde hace muchos años no solo una inquebrantable amistad, sino también una vinculación no menos larga e inquebrantable con Palestina y sus gentes. Para mí, redactar estas páginas me proporciona una nueva oportunidad de confirmarles mi amistad, mi solidaridad y mi admiración. Me ha permitido también descubrir la sensibilidad y la experiencia profesional de Sandra Barrilaro, que han sido fundamentales en la selección del material fotográfico.

* * * * * * * *

Con frecuencia, cuando escribo o hablo de Palestina, menciono lo que afirmó, hace ya unos cuantos años, uno de los más representativos escritores palestinos contemporáneos, Rashad Abu-Sháwir: «La cuestión palestina es más que un problema de fronteras (hudud), un problema de existencia (wuyud)». Ahí está la clave: no se trata de que el pueblo palestino existe, sino que existió, y que seguirá existiendo. Y esa existencia no exige solo una morada, un país, sino que exige también una patria, un Estado así llamado: Palestina. El sucio juego político no puede doblegar la limpia realidad de la existencia, ni puede seguir olvidándola, marginándola, escondiéndola. La existencia no es una máscara ni puede ser enmascarada. Negar la existencia es negar la vida: es decir, una especie de crimen. Que empezó a perpetrarse hace ya bastante más de un siglo, y sigue perpetrándose —de otras maneras, con otros disfraces— todavía. Un crimen que continúa sin juzgar y sin condena. Esto es lo que recuerdan y afirman estas fotos.

Pedro Martínez Montávez

Profesor Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid

Teresa Aranguren y Santiago González Vallejo han publicado, la primera en infolibre y el segundo en el blog del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, artículos sobre su vertiente humana: "Pedro Martínez Montávez, el valor de un maestro" y "Pedro Martínez Montávez, un amigo de cultivar conocimiento y solidaridad"

CLARA JANÉS RECIBE EL DOCTORADO HONORIS CAUSA DE LA UNIVERSIDAD DE TOULOUSE JEAN JAURÈS EN LA CASA DE VELÁZQUEZ DE MADRID

El pasado 28 de octubre tuvo lugar la emotiva entrega del diploma de concesión del Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Toulouse - Jean Jaurès a Clara Janés Nadal.

En el acto participó Nancy Berthier, directora de la Casa de Velázquez, que presentó a los participantes:

Emmanuelle Garnier, la rectora de la Universidad de Toulouse - Jean Jaurès, quien realizó el discurso de apertura.

Solange Hibbs y Modesta Suárez, profesoras de dicha Universidad, quienes hicieron el elogio de la galardonada y presentaron su obra.

Hubo dos intermedios musicales de Carlos Baños Gutiérrez al piano, que interpretó obras de algunos de los compositores preferidos de Clara Janés: Federico Mompou, Alexandr Skriabin y Claude Debussy.

Finalmente, Clara Janés hizo el discurso de clausura en el que interpretó una canción por ella compuesta en su juventud.

https://youtube.com/shorts/4Qjk8QMxM6M

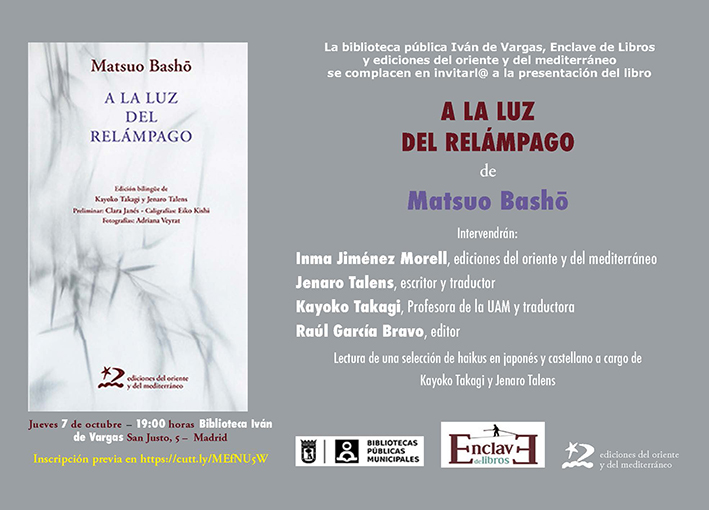

PRESENTACIÓN DE "A LA LUZ DEL RELÁMPAGO", DE MATSUO BASHO

( Para poder asistir es necesario inscribirse previamente en la propia biblioteca aquí )

( Más información acerca de esta antología de haikus de Matsuo Basho aquí )

A LA LUZ DEL RELÁMPAGO, próxima novedad Feria del Libro de Madrid 2021

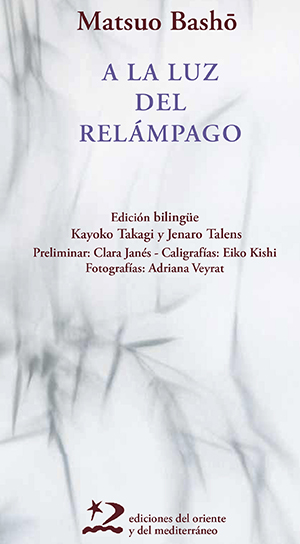

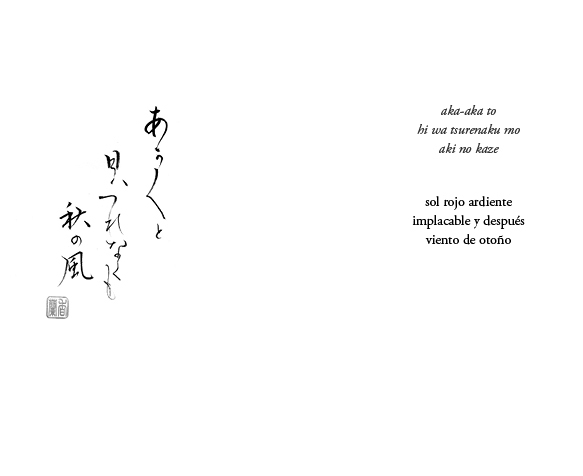

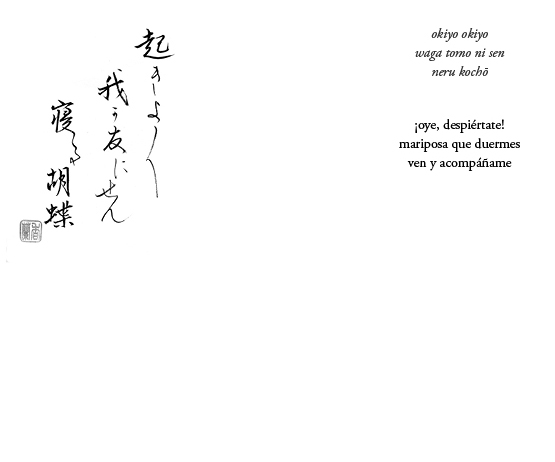

Coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid 2021 publicamos, en edición bilingüe de Kayoko Takagi y Jenaro Talens, A la luz del relámpago, una selección de haikus del gran Matsuo Bashō, con un preliminar de Clara Janés, caligrafías de Eiko Kishi y fotografías de Adriana Veyrat.

Los 99 haikus reunidos en este libro han sido seleccionados por Jenaro Talens y traducidos por él mismo en colaboración con Kayoko Takagi y cuentan con un documentado Preliminar de la académica Clara Janés, además de las caligrafías de Eiko Kishi y la serie fotográfica titulada «Bambúes», de Adriana Veyrat. Una escenografía idónea para visualizar la atmósfera natural de los haikus.

Matsuo Bashō nació en Ueno, provincia de Igo, en 1644, cuarto hijo, tras dos hermanos y una hermana, y le siguieron tres hermanas más. Su padre. Yozeamon, samurai al servicio de los Todo, se ganaba la vida enseñando a escribir a los niños del vecindario. Con nueve años, en 1653, entró a su vez de paje al servicio de los Todo, teniendo como compañero de estudios al joven heredero Yoshitada, dos años mayor. Su primer poema lo publicó a los veinte años y su primera antología se presentó en 1671 en el templo de su ciudad natal. Se trataba de una colección de haikus reunidos de dos en dos, relacionados entre sí y comentados por él mismo. Ya en Edo (Tokio), en 1675 llegó desde Osaka el maestro Sōin y Bashō fue de los poetas invitados a escribir versos encadenados en su honor. En 1680 un admirador le construyó una casa en Fukagawa y un joven le regaló un bananero (bashō). El poeta se familiarizó tanto con el árbol que acabó adoptando ese nombre como propio. Viajero impenitente, su obra va asociada a sus continuos cambios de lugar. No regresó a Edo hasta 1691 y tres años más tarde partiría de nuevo. Cerca de Osaka se vio afectado por un ataque de disentería que acabó con su vida el 12 de octubre de 1694, a los cincuenta años de edad.

Matsuo Bashō nació en Ueno, provincia de Igo, en 1644, cuarto hijo, tras dos hermanos y una hermana, y le siguieron tres hermanas más. Su padre. Yozeamon, samurai al servicio de los Todo, se ganaba la vida enseñando a escribir a los niños del vecindario. Con nueve años, en 1653, entró a su vez de paje al servicio de los Todo, teniendo como compañero de estudios al joven heredero Yoshitada, dos años mayor. Su primer poema lo publicó a los veinte años y su primera antología se presentó en 1671 en el templo de su ciudad natal. Se trataba de una colección de haikus reunidos de dos en dos, relacionados entre sí y comentados por él mismo. Ya en Edo (Tokio), en 1675 llegó desde Osaka el maestro Sōin y Bashō fue de los poetas invitados a escribir versos encadenados en su honor. En 1680 un admirador le construyó una casa en Fukagawa y un joven le regaló un bananero (bashō). El poeta se familiarizó tanto con el árbol que acabó adoptando ese nombre como propio. Viajero impenitente, su obra va asociada a sus continuos cambios de lugar. No regresó a Edo hasta 1691 y tres años más tarde partiría de nuevo. Cerca de Osaka se vio afectado por un ataque de disentería que acabó con su vida el 12 de octubre de 1694, a los cincuenta años de edad.

En el 90 cumpleaños de Adonis (1)

En vísperas del nuevo año, queremos compartir con nuestros amigos y lectores la preciosa felicitación que más de un centenar de poetas, escritores, traductores y personalidades del mundo de la cultura han enviado a Adonis.

FEDERICO ARBÓS, TRADUCTOR DE "LIBRO DE LAS HUIDAS Y MUDANZAS POR LOS CLIMAS DEL DÍA Y LA NOCHE", "EL LIBRO (I)" y "EL LIBRO (II)" FELICITA A ADONIS EN SU 90 CUMPLEAÑOS