El poeta troyano, de Mahmud Darwish, en edición de Luz Gómez, por Mohamed El Morabet

Leemos a Mahmud Darwish por su poesía y su prosa, por los numerosos artículos, por sus cartas, incluso por el eco de su voz en algunos discursos de Yaser Arafat o por sus letras acompasando el laúd del músico Marcel Jalifa.

Aunque también parece haber una razón esencial que nos empuja a releerlo: su vida condensa los fundamentos del artista que sublima su existencia al arte y a la búsqueda de la belleza en la inmensidad de lo pequeño.

El poeta troyano. Conversaciones sobre la poesía cuidadosamente editado y traducido por Luz Gómez transita por la geografía simbólica y conceptual del imaginario del poeta en su madurez. El libro agrupa cinco entrevistas concedidas entre abril de 1999 y diciembre de 2007, esta última apenas un año antes de su fallecimiento, a los 67 años en un hopsital de Houston.

¿Qué es la poesía? Cuestión a la que se enfrenta Darwish en varias ocasiones a lo largo del libro. Su respuesta no es nítida; oscila entre la tenacidad de quien se afana por conseguir un lugar desde donde insuflar intimidad a su quehacer poético y la perplejidad de quien se sabe incapaz de disociar sus poemas de su biografía y de las circunstancias que la enmarcan. “La poesía no expresa la realidad, ni se dedica a describirla. La poesía no es una cámara”, sentencia y arroja así un poco de luz, no para enfocar el cuerpo de la poesía, sino para iluminar la silueta del poeta que es, uno que se toma a pecho su oficio. “Escribir hoy es escribir sobre lo ya escrito”, dice Mahmud Darwish. Y el hoy de la frase es elástico, abarca siglos y generaciones.

Consciente de que publicó tempranamente: Pájaros sin alas apareció en 1960, recién cumplidos los 19 años. Y a partir de 1966, con Enamorado de Palestina, comienza una andadura que remolcará para siempre ciertos apelativos. «Poeta de la resistencia», «Poeta de Palestina» son los más repetidos de muchos que fue adquiriendo.

En medio de esta coyuntura, Darwish vuelve la mirada al pasado para observar con sosiego sus propios pasos y las huellas que dejaron. “El cambio es muy lento, a veces imperceptible, y en muchas ocasiones exige valentía por parte del escritor, que debe rebelarse contra la imagen preestablecida que de él se tiene y provocar un choque”.

Este choque hoy tiene forma de libro y, gracias a la audacia editora de Luz Gómez, se titula El poeta troyano. Tres elementos configuran las reflexiones de Darwish acerca de la rebelión que emprendió en su madurez: estructura, prosodia y sentido. Hoy más que nunca, por favor, recurramos a su voz. Estructura: “La poesía es básicamente una estructura: la articulación de las relaciones entre los elementos del poema; no hay nada gratuito, ni en las imágenes, ni en las metáforas, ni siquiera en el ritmo. (…) lo más difícil es la estructura dramática, especialmente por su carácter narrativo de naturaleza prosística, porque la necesaria relación o diálogo textual entre prosa y poesía no puede darse con un ritmo poético fuerte y ascendente, y se imponen ciertos descansos o silencios en el poema. Hay en ello un trabajo estructural más consciente, más visible. Pero retomando tu pregunta sobre mi aprendizaje, cuantos más conocimientos poéticos tengo, mayor es mi obsesión por la arquitectura del poema”.

Prosodia: “Amo la musicalidad del poema. Me apasiona la belleza de los ritmos de la prosodia árabe clásica. No puedo expresarme poéticamente si no es a través de la poesía con métrica, si bien no con la métrica tradicional. No. Del interior de los metros clásicos podemos extraer ritmos nuevos, una nueva respiración poética que saque a la poesía tanto del automatismo como de una impostación que chirría.» Sentido: “Lo que me gusta de las nuevas voces es que sienten que tienen que escribir sobre su yo más frágil, sobre sus turbaciones, sobre su marginalidad… El sentido que buscan difiere de lo que antes se entendía por sentido.

Antes el sentido precedía al texto, ahora se revela a través de su búsqueda en el propio texto. La auténtica diferencia formal entre la poesía clásica y la moderna está en el lugar que ocupa el sentido. Pero tampoco debemos abalanzarnos y matar el sentido, como si la poesía moderna no pudiera tener más sentido que el de no tenerlo. Rebelarse contra el sentido hasta ese punto es lo mismo que rebelarse contra lo que significa la libertad del hombre, su humanidad y hasta su existencia”. Añade: “Me refiero a que soplan vientos, venidos de fuera, que pretenden forzarnos a aceptar que la poesía moderna es solo la que anuncia la muerte del sentido, y que la muerte del sentido es nada menos que el verdadero significado de la existencia”. Comunión entre vida y lengua, entre escritor político y lector solitario, entre Palestina y exilio, entre derrota y resistencia, entre misiles y lágrimas, entre poesía y muerte.

Darwish flota en estos binomios como si fueran el líquido amniótico de su eterna casa. “Es así como la casa se transforma en verso, y el verso en morada, o en refugio. Por eso celebro el genio de la lengua árabe, que hace que coincidan esos dos significados, ‘casa’ y ‘verso’, en una misma palabra, bait. Es una coincidencia maravillosa”. Entre la herida de Palestina y el latido de Darwish habita un verso indestructible. — Mohamed El Morabet, escritor y periodista

Artículo completo en afkar/ideas

PRÓXIMAS NOVEDADES: Paisajes humanos de mi país, de Nâzim Hikmet

Con esta obra, Nâzim Hikmet se propuso romper las fronteras entre los diversos géneros literarios. De hecho, en este largo poema encontramos frecuentes escenas dialogadas, incursiones en la historia y, sobre todo, una composición cinematográfica, una arquitectura que debe mucho a la técnica del guion cinematográfico con la que Nâzim estaba sobradamente familiarizado1. Desde el comienzo del poema, en la estación de Haydarpaşa, en la orilla asiática del Bósforo, el tren cumple una doble función. Por un lado, es el escenario donde intervienen —además de los presos, entre ellos Halil, trasunto del poeta— una multitud de personajes que, a través de sus conversaciones y ensoñaciones, permiten al poeta proyectar frente al lector —como el espejo stendhaliano, pero también como lo haría una pantalla de cine— su visión de la sociedad. Mientras los diálogos ahondan la formidable caracterización física que hace de los protagonistas, sus ensoñaciones —a manera de secuencias retrospectivas o flashback— permiten al poeta retrotraer también en el tiempo su particular visión de los paisajes de su país. Pero, por otro lado, el tren es también un trávelin que, en un prolongado recorrido circular, pautado por los traslados de los presos, recorre las tierras de Anatolia.

1 De hecho, el poeta ya había escrito un guion, basado en un relato de Selma Lagerlöf, durante su estancia de dieciséis meses en la cárcel de Bursa entre los años 1933-34. Al salir en libertad, en agosto de 1934, gracias a la amnistía decretada para conmemorar el décimo aniversario de la república, trabajó para los estudios Ipek Film escribiendo guiones, doblando películas y ejerciendo de ayudante de dirección de Muhsin Ertuğrul, por aquel entonces el director de cine turco más prestigioso. El propio Nâzim dirigió y escribió dos documentales (Sinfonía de Estambul y Sinfonía de Bursa, ambos en 1934) y un largometraje (Hacia el sol, estrenado en 1937).

Las escenas se suceden en el libro, desde la vida en prisión del poeta Halil, trasunto del autor, hasta

las escenas de la guerra de Independencia turca, la resistencia del pueblo ruso frente a la invasión nazi o el fusilamiento del escritor francés Gabriel Peri.

Como muestra del estilo de Hikmet, sirva esta recreación de una de las cartas recibidas de su mujer:

Cariño,

tengo tanta confianza en ti

que quiero ser como tú.

Hemos vivido cinco años con normalidad,

el resto lo has pasado en la cárcel.

No es que me queje,

nuestra vida ha sido hermosa también así.

Estés donde estés,

lejos o cerca,

uno se deja llevar por tu pasión.

Tú eres una pasión humana,

(qué palabras tan extrañas,

el fez de mi abuelo en la cabeza

y una barba canosa, sin bigote y bien recortada,

pero son mis palabras).

Ya lo ves, oh alma de mi cuerpo

(¿se puede decir así?,

pues así me ha salido de adentro),

la verdad es que no sé expresarme por carta.

En mi boca se amontonan palabras para decirte.

Dejemos la pluma y el papel,

estar cara a cara

y hablar contigo:

al lado de tu voz

oír mi propia voz.

Mahmud Darwish, la estética de la resistencia

Kepa Arbizu - naiz - 14 de mayo de 2023

Ediciones del Oriente y del Mediterráneo recoge en ‘El poeta troyano’ una selección de profusas y profundas conversaciones que el escritor palestino mantuvo con diferentes agentes culturales en las que desgrana su evolución personal, militante y artística.

No es el ámbito político un contexto especialmente propicio para encontrar manifestaciones de calado literario. Las soflamas y parlamentos vertidos en ese entorno suelen adolecer de dicho carácter artístico, por eso tan llamativo resulta, más allá por supuesto de su imponente contenido simbólico, aquel discurso ofrecido por Yasser Arafat en 1974 en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que terminaba con la ya histórica frase en la que se presentaba con un fusil en una mano y la rama de olivo en la otra, instando a no dejar caer esta segunda.

Un alegato tras el que se encontraba la pluma de, entre otros, el poeta Mahmud Darwish (Al-Birwa, 1941 – Houston, 2008), responsable también de unos cuantos textos más expresados por el aquel entonces líder de la OLP, organización para la que el poeta no solo hizo de escribano sino que participó activamente en ella durante un tiempo, siendo incluso integrante de su Comité Ejecutivo. Demostración palpable de que su inspiración creativa no solo funcionaba como una pulsión intimista sino que estaba alimentada de un compromiso social evidente por su tierra.

Rasgos que han elevado su figura desde un doble plano: por un lado alzándole como uno de los más notables representantes de las letras árabes contemporáneos y por otro señalándole bajo la inscripción del poeta nacional palestino, con toda la carga de representatividad insurgente que eso conlleva. Un perfil lo suficientemente reseñable que le hace seguir siendo, primero por su indudable talento pero también por la todavía trágica realidad que soporta su país, protagonista de publicaciones actuales, como certifica el nuevo libro de Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, ‘El poeta troyano’, que se centrará en la segunda época de su trayectoria, aquella que le desliga de su cariz explícitamente militante para emprender la búsqueda de una lírica más metafísica.

Una evolución que se convierte en el auténtico nudo gordiano de un texto que recaba entrevistas y charlas con colegas y periodistas en el que desentraña con un verbo tan locuaz como refinado el siempre tempestuoso camino al que está supeditado aquel creador determinado a buscar su propio desarrollo, en este caso manifestado en un intento por zafarse de ese cargo histórico que se le adjudicó como vanguardia lírica contra la opresión y la ocupación.

Exilio personal, desarrollo artístico

Por desgracia, el ejemplo biográfico de Darwish, repleto de exilios –obligados o inducidos– y detenciones no es una excepción para los habitantes de esa parte del planeta. Pero sí que existe en él una particularidad que resulta definitiva en la construcción de su leyenda, cuando con tan solo 12 años, tras escribir en la escuela un texto para celebrar el día de la independencia de Israel donde recreaba las vicisitudes cotidianas de los árabes, es llamado al despacho del gobernador militar para sufrir una fuerte reprimenda. El joven acababa de descubrir, sin pretenderlo, que la letra también podía ser un arma peligrosa para los invasores, por lo que no es de extrañar que con escasos 20 años ya publicara su primer libro, ‘Pájaros sin alas’, que junto a otros de esa época iniciática, como ‘Hojas de olivo’, le situaban a la cabeza de una ‘poética de la resistencia’ donde la tradición propia se fundía con las enseñanzas de airados contemporáneos como Mayakovski o Hikmet.

Un aposento, que dado el constante ánimo por transformar su voz, pronto iría abandonando, haciendo que sus siguientes publicaciones, como ‘Los pájaros mueren en Galilea’ o ‘En mi amada se despierta», más allá de abrir la puerta a las inspiraciones más preciosistas de Lorca, Neruda o T.S. Eliot, dibujaran un paisaje donde la mitología, los símbolos o los pasajes históricos tomaban relevancia frente al tronar de los versos.

Si cualquier persona dotada del instinto creativo está sujeta, en mayor o menor medida, al contexto social en el que se desarrolla, para un palestino esa percepción resulta totalmente determinante, encontrándose, por desgracia, su naturaleza vital condenada a un constante estado de excepción.

De ahí que las diferentes paradas de Darwish a lo largo del planeta, de Moscú a Egipto, pasando por Líbano o París, significaron a su vez una alteración a la hora de enfrentarse a la realidad, y por extensión a su escritura. Es precisamente en la capital francesa, y bajo la lejanía geográfica que le proporciona dicha estancia, donde reformula, en paralelo a la manera de observar, entender y sufrir Palestina, unas aptitudes poéticas que, sin olvidar nunca el latido autobiográfico, eligen una confrontación menos militante -en el sentido más encorsetado de la palabra- para ir en busca de la universalidad, desprendiéndose así de su realidad nacional para apuntar hacia una expresividad sin limitaciones temporales o situacionales.

Perdurar en la historia

Es precisamente esta época, en la que se enmarcan algunas de sus obras de mayor magnitud artística, como ‘Menos rosas’, ‘¿Por qué has dejado el caballo solo?’ u ‘Once astros’, en la que se centran las conversaciones recogidas en el ‘El poeta troyano’, un título que hace mención al propio apelativo que usó el autor en busca de su más óptima definición, un concepto de fuerte impronta simbólica respecto a ese enfrentamiento declarado contra la historia objetiva de quien no tiene patria definida legalmente pero que su canto está llamado a balancearse en la eternidad.

Diversas consideraciones que a través de las charlas con sus interlocutores irá desgranado a fin de intentar desvelar todo ese proceso de evolución, o mejor sería decir aprendizaje, donde los elementos técnicos, en lo que él llama la arquitectura del poema, recuperan preponderancia. Su acercamiento al modernismo, sin repudiar en absoluto el clasicismo, el uso del verso libre o la indagación en un esqueleto más narrativo no son sino la lógica modificación en busca de un lenguaje más exacto que no aspira a retratar el momento concreto sino a destapar su esencia, aquella quizás invisible a los ojos pero que respira bajo la hondura de la perdurabilidad.

Darwish, a través de su trayectoria, y eso es algo que describe a la perfección este excelente libro, siempre renunció a establecerse inmutable en ese espacio que conquistó tras sus primeras aproximaciones a la escritura y al que constantemente parecía estar requerido a volver. Un altar que siempre rehusó a ocupar dado que eso supondría una cárcel artística y un descrédito tanto para sus propias aspiraciones como para todo aquello que quería ensalzar.

Un proceso acompañado de la sublimación del poder de la poesía, al que le acabaría otorgando no tanto el papel simbólico de enfrentarse a las balas bajo su mismo idioma sino la de comprender que la guerra se perdería de verdad cuando Palestina fuera visto como solo un pueblo en lucha y no repleto de un crisol de sentimientos. No concebía el futuro de su patria condicionado únicamente a sobrevivir logrando los mínimos derechos básicos, sino llamado a visibilizar que se trata de una comunidad de seres humanos que también necesita cantarle al amor, acercarse a contemplar una flor o por qué no, temblar como consecuencia de la fragilidad existencial, sentimientos que ni el ejército más sanguinario está capacitado para arrebatar.

Artículo completo en naiz.eus

¿Sabe cuál es la diferencia entre un general y un poeta?

¿Sabe cuál es la diferencia entre un general y un poeta? El general cuenta el número de muertos entre el enemigo en el campo de batalla, mientras que el poeta cuenta cuántas personas han muerto en la batalla. No hay enemistad entre los muertos. El enemigo es el mismo: la muerte. La metáfora es clara. Los muertos de ambos lados ya no son enemigos. [página 198]

Yo soy un hacedor de metáforas, no de símbolos. Creo en el poder de la poesía, que me da razones para mirar hacia adelante y descubrir un destello de luz. La poesía puede ser una auténtica desalmada. Deforma. Tiene el poder de transformar lo irreal en real y lo real en imaginario. Tiene el poder de construir un mundo que está reñido con el mundo en el que vivimos. Para mí la poesía es la medicina del espíritu. Puedo crear con palabras lo que no encuentro en la realidad. Es una fantasmagoría, pero positiva: no tengo otra herramienta con la que buscarle un sentido a mi vida o a la vida de mi nación. Tengo el poder de regalarles belleza a una y a otra por medio de las palabras, de plasmar la belleza del mundo, pero también de expresar la situación de ambas. Una vez dije que yo construyo con palabras una patria para mi nación y para mí. [193]

La situación actual es la peor que quepa imaginar. Los palestinos son la única nación en el mundo que sienten con certeza que el día de hoy es mejor que los días venideros. Mañana siempre trae una situación peor. No es una cuestión existencial. Yo no puedo hablar del lado israelí, no soy experto en eso. Solo puedo hablar del lado palestino. En 1993, durante los Acuerdos de Oslo, yo sabía que el acuerdo no garantizaba que fuéramos a lograr la verdadera paz basada en la independencia y el fin de la Ocupación israelí. A pesar de todo, sentía que la gente albergaba esperanzas. Pensaban que quizá una mala paz era mejor que una guerra victoriosa. Aquellos sueños se esfumaron. La situación ahora es peor. Antes de Oslo no había checkpoints, las colonias no se habían expandido como ahora y los palestinos tenían trabajo en Israel.

Los israelíes se quejan de que los palestinos no los quieren. Tiene gracia. La paz se acuerda entre Estados y no se basa en el amor. Un acuerdo de paz no es un convite de boda. Yo entiendo el odio hacia los israelíes, cualquier persona normal odia vivir bajo la Ocupación. Primero que se firme la paz y luego que se contemplen los sentimientos como amor o no amor. A veces, después de firmarse la paz, no hay amor. El amor es un asunto privado, no se puede forzar. [193-194]

Israel proclama continuamente que no tiene interlocutores, incluso cuando hay alguien dispuesto al diálogo. Ahora dicen que es posible hablar con Mahmud Abbas, pero Abbas estaba ahí antes de que Hamás ganara las elecciones. ¿Qué puede hacer Abbas si no han quitado ni un checkpoint? Es la política israelí lo que impulsa a los palestinos al extremismo y a la violencia. Los israelíes no quieren dar nada a cambio de la paz. No quieren retirarse a las fronteras de 1967, no quieren hablar del derecho al retorno o de la evacuación de las colonias, y, por supuesto, no quieren hablar de Jerusalén. Entonces, ¿hay algo de qué hablar? Estamos en un callejón sin salida. Yo no veo el final de este oscuro túnel mientras Israel sea incapaz de diferenciar la historia de la leyenda.

Los Estados árabes están dispuestos a reconocer a Israel y están pidiendo a Israel que acepte la iniciativa árabe de paz que consiste en la retirada a las fronteras de 1967 y el establecimiento de un Estado palestino a cambio no solo de reconocer plenamente a Israel, sino también de la normalización de las relaciones. Dígame quién está perdiendo la oportunidad. Se suele decir que los palestinos nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Pero Israel, ¿por qué está emulando el no a todo que achacan a los árabes? [196-197]

Extractos de El poeta troyano. Conversaciones sobre la poesía, del poeta palestino Mahmud Darwish. Edición y traducción de Luz Gómez. Madrid: ediciones del oriente y del mediterráneo, 2023.

Luz Gómez en el programa Mediterráneo habla de Mahmud Darwish

"El poeta troyano. Conversaciones sobre la poesía"

Marina Landa - Espacio Público

El poeta troyano. Conversaciones sobre la poesía reúne cinco entrevistas que Mahmud Darwish, en su madurez, concedió a diferentes medios. En su prólogo, Luz Gómez, editora y traductora del libro, nos advierte de que existen numerosas entrevistas de Darwish en sus inicios y en la etapa de madurez, pero guardó “un premeditado silencio, casi total en su periodo medio que coincide con los años de su exilio en Beirut, Túnez y finalmente en París”. El regreso a Palestina, tras los Acuerdos de Oslo, dio inicio a una nueva etapa de su vida y de su poesía, a la que corresponden las entrevistas aquí seleccionadas. “La entrevista —continua la prologuista— es un género temerario. La frescura y la sinceridad casan mal con la cautela y la prudencia necesarias. Darwish supo llevar a su terreno el género y desgranar sus intereses mayores: lo poético y lo político, lo personal y lo colectivo”.

A través de estas conversaciones, Darwish va desgranando su poética, que ha ido evolucionando a lo largo de su dilatada obra, desde una poesía de resistencia a una poesía que reclama su lugar en la universalidad poética, que, a su parecer, le permite expresar mejor la tragedia palestina. Deslindar lo político de lo poético, lo personal de lo colectivo sin renegar de nada.

A la pregunta de Abdo Wazen en “Nacimiento a plazos” —la más larga de las entrevistas que recoge el presente volumen— de si París, ciudad en la que el poeta vivió exiliado durante diez años, fue decisiva para darlo a conocer, Darwish responde: “No sé. Lo que sí sé es que en París tuvo lugar mi verdadero nacimiento poético. Si tuviera que destacar algo de mi poesía, casi todo con lo que me quedaría lo escribí en París, durante los años ochenta y primeros noventa. Allí tuve la oportunidad de pararme a pensar y reflexionar sobre la patria, el mundo, las cosas, poniendo cierta distancia, una distancia iluminadora”.

Más adelante, refiriéndose a su retorno a los Territorios Ocupados de Palestina, dice: “Así que tomé la segunda decisión más arriesgada de mi vida: tras la salida, el retorno. Salir y retornar son los dos pasos más difíciles que he tenido que dar. Elegí Ammán porque está cerca de Palestina y porque es una ciudad tranquila de buena gente. Allí puedo hacer mi vida. Cuando quiero escribir, me marcho de Ramala y aprovecho para estar solo en Ammán”.

En Ramala, Mahmud Darwish siguió dirigiendo la revista Al-Karmel, cuyos archivos fueron destruidos por el ejército israelí durante el asedio de la ciudad en el año 2002.

Wazen alude a La cama de la extranjera, “un libro de amor muy hermoso”, cito literalmente, uno de los poemarios de su etapa final, en el que parece que Darwish consigue acabar con la idea de que en su poesía la mujer es la tierra, o la amada, la patria. “Es peligroso andar siempre aferrándose a los símbolos. La mujer es un ser humano y no un medio para expresar otras cosas. La rosa es un ser vivo sublime y no tiene por qué simbolizar la herida o la sangre”, contesta Darwish, y prosigue:

La identidad de ser humano del palestino precede a su identidad nacional … El palestino es un ser que ama, odia, disfruta de la primavera, se casa… Igual pasa con la mujer, que significa otras cosas que no son la tierra. Por más bonito que sea que la mujer encarne la existencia entera, lo primero es que tiene su personalidad como mujer.

Cuando a raíz de la publicación de La cama de la extranjera se me echó encima la crítica, que me acusó de haberme desentendido de la causa palestina, les respondí que al contrario, que este libro profundizaba en esa dirección. Que escribir sobre el amor representa una dimensión esencial de la resistencia cultural, y que si somos capaces de escribir sobre el amor o la existencia, la muerte o el más allá, nuestros valores nacionales y nuestra identidad salen reforzados. No somos una arenga política, no somos un panfleto. Como he dicho y repetido en más de una ocasión, ser palestino no es una profesión: por más que el palestino luche y defienda su tierra y sus derechos, ante todo es un ser humano.

En la entrevista que cierra el libro, “La estética de la desesperación”, Darwish confiesa a Dalia Karpel, del diario israelí Haaretz: “La situación actual es la peor que quepa imaginar. Los palestinos son la única nación en el mundo que sienten con certeza que el día de hoy es mejor que los días venideros. Mañana siempre trae una situación peor”. Estas palabras fueron pronunciadas en julio de 2007, pocos días antes de un recital histórico en el Auditorio Monte Carmelo de Haifa (Israel en la actualidad), y parecen proféticas: en marzo de 2023 la situación de Palestina empeora irremisiblemente, el día de hoy es, lamentablemente, mejor que los días venideros.

Artículo completo en Espacio Público

El poeta troyano estará presente en el Día de la Poesía de Casa Árabe

Con motivo de esta efeméride, el martes 21 de marzo Federico Arbós y Luz Gómez participan en una velada en la sede de Casa Árabe en Madrid en la que varios lectores recitarán en español y árabe poemas de Al-Bayati, Adonis y Mahmud Darwish.

La lectura de poemas ofrecerá una panorámica de temas: desde el amor hasta la tragedia de la tierra perdida, desde el gozo de la naturaleza hasta la dureza del exilio y la persistencia de una identidad que siempre se ha puesto en cuestión.

"Paisajes humanos de mi país", de Nâzim Hikmet, próxima novedad

SOBRE LOS PATRIOTAS Y EL AMOR A LA PATRIA

Fuat dobló el periódico con rabia:

—Nuri Cemil habla del amor a la patria —dijo—,

¡sin ninguna vergüenza

habla del amor a la patria!

Süleyman replicó divertido:

—Por fin te he visto enfadado.

¿Qué te creías?

Por supuesto que habla.

Por un lado venden la patria,

y por otro hablan así

¿Tienen amor a la patria estos cabrones?

¿Qué clase de amor a la patria?

Es amor por un escaño, un almacén, una fábrica, una granja, un edificio.

Quítales sus edificios, su capital,

quítales su escaño,

y para esos tipos la patria será entonces tierra enemiga.

Así ha sido siempre la historia.

En la revolución francesa,

sus nobles guiaron a los ejércitos enemigos

para aplastar a Francia

y salvar la monarquía…

Y los que movieron los hilos de las tropas de los rusos blancos,

de Vrangel, Kolchak y Denikin,

fueron los capitalistas alemanes, ingleses y japoneses.

Y entre nosotros,

la sublime dinastía otomana

y su entorno,

junto con los bancos londinenses y Venizelos

marcharon codo con codo para arrebatarle Anatolia al pueblo turco.

Y hasta

el líder nacionalista chino Chiang Kai-shek,

con dinero norteamericano y armas japonesas…

Fuat interrumpió a Süleyman:

—En la novela La condición humana de Malraux

a los obreros chinos los queman en las calderas de las locomotoras…

Süleyman siguió:

—Franco, «el patriota más grande» de la Península ibérica,

lanzó a los moros marroquíes y los aviones alemanes

contra la patria del frente popular español.

Y el mariscal Petain, el héroe de Verdún,

que, por miedo a los obreros franceses,

entregó Francia al enemigo…

¿Tienen amor a la patria estos cabrones?

¿Pero qué amor patrio?

Adonis: «La historia del islam está llena de sangre»

El escritor, candidato al Nobel del mundo árabe, charla con ABC en Madrid, donde ha recibido la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes

Diego Doncel - Madrid - 17/09/2022

Han quemado sus libros, han tratado de silenciarlo, pero Adonis (seudónimo de Ali Ahmad Said Esber) continúa siendo la conciencia crítica del mundo árabe, a la vez que su más grande poeta vivo. Su grandeza está más allá de haber recibido premios como el Goethe, el Grinzane Cavour, el Max Jacob, la Medalla Picasso o la Medalla de Oro de Círculo de Bellas Artes, entre otros muchos; su grandeza está más bien en el hecho de darle a la poesía una dimensión de transcreación de la realidad, de hacer del poema una forma de conciencia y, por tanto, algo que se opone a los dogmatismos religiosos, tecnológicos o políticos. Hay pocos poetas en cualquier lengua que hayan hecho de la libertad un idioma, y que se hayan convertido en guías que nos enseñan a transitar los caminos del siglo XXI. Eterno candidato al premio Nobel, es una figura irreductible, especialmente lúcida para poner el dedo en las llagas de nuestro tiempo.

Está sentado junto a mí, con esa juventud que sobrepasa los noventa años. Es el hombre que no encontró un sitio en Siria, el que huyó del Líbano cuando este país se suicidó en una guerra interminable, el que llegó como un prófugo a Francia con una maleta llena de poemas, el que vivió perplejo desde su casa en un bloque de gran altura el baño de sangre en la redacción del Charlie Hebdo o cómo sus compatriotas eran empalados por el Dáesh. Junto a una taza de café nunca pierde la sonrisa, tampoco la esperanza. Escribe poesía para eso, para crear un mundo nuevo.

—Hemos asistido al último acto de violencia del islamismo radical, el intento de asesinato de Salman Rushdie, ¿cómo lo ha vivido?

—Me une a Salman Rushdie una relación de amistad, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Cualquier asesinato o intento de asesinato a un intelectual dentro del mundo árabe, como en este caso, es condenable.

—¿Cuál es la raíz, el fundamento de esa violencia contra un ser humano y la idea de asesinarlo por el hecho de escribir un libro?

—La violencia tiene su raíz en el monoteísmo, en las religiones. Es consecuencia de su historia violenta. Quien conoce la verdadera historia del islam, del islam como una institución, sabe que el islam siempre ha vivido en la violencia y todos los pensadores, todos los poetas siempre han tenido que vivir en los márgenes, y solo desde ahí han podido escribir y criticar. Algunos han sido apaleados, otros asesinados y a otros les han quemado los libros. Todos los poetas, los grandes poetas árabes han sido siempre antirreligiosos. Ellos fueron los que crearon el verdadero pensamiento árabe.

—Eso significa que la violencia en el mundo árabe viene desde el momento en que triunfa una idea de religión.

—Sí, la historia del islam está llena de sangre. Sin embargo hay que tener en cuenta que los intelectuales, los escritores árabes de nuestra época se han posicionado críticamente frente a esto, y en el caso de la actualidad han criticado abiertamente este intento de asesinato de Rushdie.

—Lo político y lo poético están continuamente dialogando en su obra. Y uno de los temas fundamentales es el dogmatismo.

—El dogmatismo es lo contrario a la poesía. El dogmatismo es lo único, la poesía lo múltiple, lo abierto. En el mundo de hoy no hay libertad absoluta. Siempre que haya un dogma desaparece la libertad. Por eso creo que no puede haber un gran poeta que escriba desde la religión. La poesía es una pregunta y la religión es una respuesta.

—Nosotros tenemos a San Juan de la Cruz.

—Nos equivocamos en la lectura de San Juan porque él no escribe desde dentro de la institución religiosa, sino desde otra parte. Quien sí está dentro de esa institución es Dante. Dante es religioso, racista y esto no se critica, no se pone de manifiesto por parte de los estudiosos. La importancia de Dante para mí reside no en su poesía, sino en su uso del lenguaje, fundó un nuevo lenguaje para Italia. Sin embargo, la historia y el canon literario no menciona a un poeta de la talla de Al Maarri, que fue quien influyó en Dante a la hora de escribir la 'Divina Comedia', y que fue más humano y más abierto.

—En el mundo árabe, ¿ hay un problema de libertad?

—En este sentido me gusta recordar a Rimbaud: la libertad debe ser libre. No, no hay libertad, y ni mucho menos una libertad libre. Tampoco ese tipo de libertad se da hoy en Occidente, en Occidente hay libertad pero no sabemos cuál es la verdad de las cosas, sean cosas de la política o de la economía. Todo se oscurece.

—Es ahí, para usted, donde la poesía juega un papel decisivo. Frente a los discursos científicos, políticos, tecnológicos, periodísticos de hoy, la poesía es un territorio moral porque indaga en una realidad abierta.

—La poesía es una conciencia crítica en medio de todos esos discursos. La poesía no puede ser nunca institucionalizada, ni siquiera para la revolución, porque la revolución la devora. La poesía es como el amor, nunca el amor puede ser un medio. A lo largo de la historia tanto la religión como las ideologías han tratado de convertirla en un medio al servicio de la institución, hay poetas que han entrado en este juego y han fracasado.

—Yo creo que usted ha convertido la poesía en el motor del cambio que se espera en este tiempo. Incluso aspira a vivir poéticamente y ese vivir lo convierte en el nuevo horizonte moral no solo para el ser humano, sino también para las realidades políticas o tecnológicas.

—Le agradezco la lectura profunda que hace de mi poesía. Debemos reconsiderar absolutamente todo en este mundo porque hay un estado de confusión, de ceguera, sobre todo en la relación que establecemos con las cosas, con la cultura. En la lengua árabe la palabra máquina y la palabra Dios se escriben igual. Todo lo hemos convertido en una máquina, en el islam Dios es una máquina.

—¿También el islam ha convertido la historia en una máquina?

—El islam y el cristianismo. El ser humano está en retroceso en el sentido espiritual en contraposición a sus avances en el campo tecnológico. Debemos preguntarnos por qué no hay grandes intelectuales hoy que nos hagan conocer nuestro pasado y nuestro presente. No hay un Aristóteles, ni un Platón, ni un Homero. Por eso debo afirmar que el problema está en los intelectuales, que están cegados para ver este problema.

—¿Es usted pesimista respecto a los intelectuales en el mundo actual?

—Son pocos los que merecen la pena. Los que nos pueden guiar en este cambio, por eso soy pesimista. Por ejemplo, no podemos distinguir cuál es la verdad o cuál la mentira. Se ve en los medios de comunicación.

—Después de todo esto que estamos tratando, ¿es posible crear una modernidad en el mundo árabe?

—Las palabras moderno y renovación existían en la lengua árabe desde el siglo VIII, y no existían en otras culturas. Sin embargo, hay que mirar la situación de los árabes hoy día, imitan toda la modernidad de Occidente pero sin mirar su pasado y su patrimonio. En cualquier caso esa modernidad nació desde dentro de Occidente, y Occidente estaba preparada para asumirla. El mundo árabe no está preparado para una cosa así.

—¿Y la juventud, y la mujer?

—Estoy muy entusiasmado con nuevas voces femeninas que están surgiendo en la poesía árabe. Ellas han podido hacer una ruptura con el patriarcado, el machismo y la religión.

—¿De dónde surgen? ¿Viven en Occidente o dentro del mundo árabe?

—Viven en el mundo árabe, pero en los márgenes. Están desarrollando su obra lejos de los centros de poder, en los pueblos. Son poetas que escriben con el cuerpo, con su propio dolor y sus propios sueños, por eso me emocionan.

—Me alegra, porque parece que la cultura árabe estaba destinada a producir religiosos más que intelectuales.

—Occidente ha propiciado que el mundo árabe se reduzca a un tema religioso. Precisamente a esa tradición negativa y fundamentalista donde no cabe el pensamiento libre del intelectual. Occidente ha propiciado la máquina de Alá.

—¿Qué ocurre con los árabes que viven en Europa? ¿Por qué Francia se ha convertido en el centro del terrorismo islámico?

—No soy experto, solo un mero observador. Pero no me sorprende lo que ocurre en Francia si atendemos a la precariedad de estos tiempos: la falta de trabajo, la pobreza, que abonan la radicalización. Esas miserias destruyen al musulmán moderado y hacen que se vincule con los extremismos.

—Usted ha sufrido ese extremismo, ¿cómo se ve siendo víctima?

—Los conozco demasiado bien. Sé cómo son. El mundo que quieren crear. Con mi poesía y con mi pensamiento intento combatirlos, hacer que nazca algo distinto.

Se queda en silencio frente a la taza de café. Mira a su nieto, el poeta Jaafar Al aluni. Pienso que ellos dos, desde distintas generaciones, comparten un mismo destino, las mismas cartas marcadas de una historia llena de víctimas y de verdugos, de exilios y de búsquedas. Cada uno desde su edad quiere crear las condiciones del cambio, del futuro, porque tal vez como dice Adonis: «El progreso es una obra humana, cuyos fundamentos son la creación y el cambio. Está estrechamente ligado con el futuro. La cultura que solo considera el porvenir como una reescritura del pasado no ve el progreso en sí mismo. Desgraciadamente, mientras que semejante visión siga imperando en la sociedad árabe, podemos decir que la regresión no hará más que avanzar».

Artículo completo en ABC Cultura

A LA LUZ DEL RELÁMPAGO, próxima novedad Feria del Libro de Madrid 2021

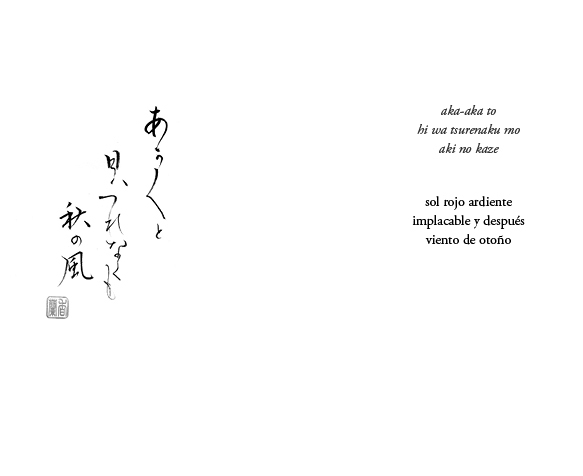

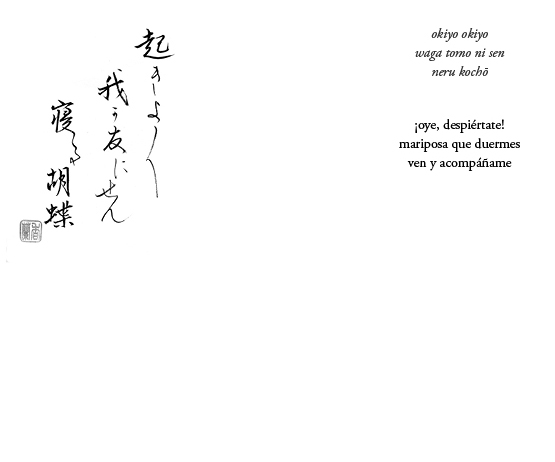

Coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid 2021 publicamos, en edición bilingüe de Kayoko Takagi y Jenaro Talens, A la luz del relámpago, una selección de haikus del gran Matsuo Bashō, con un preliminar de Clara Janés, caligrafías de Eiko Kishi y fotografías de Adriana Veyrat.

Los 99 haikus reunidos en este libro han sido seleccionados por Jenaro Talens y traducidos por él mismo en colaboración con Kayoko Takagi y cuentan con un documentado Preliminar de la académica Clara Janés, además de las caligrafías de Eiko Kishi y la serie fotográfica titulada «Bambúes», de Adriana Veyrat. Una escenografía idónea para visualizar la atmósfera natural de los haikus.

Matsuo Bashō nació en Ueno, provincia de Igo, en 1644, cuarto hijo, tras dos hermanos y una hermana, y le siguieron tres hermanas más. Su padre. Yozeamon, samurai al servicio de los Todo, se ganaba la vida enseñando a escribir a los niños del vecindario. Con nueve años, en 1653, entró a su vez de paje al servicio de los Todo, teniendo como compañero de estudios al joven heredero Yoshitada, dos años mayor. Su primer poema lo publicó a los veinte años y su primera antología se presentó en 1671 en el templo de su ciudad natal. Se trataba de una colección de haikus reunidos de dos en dos, relacionados entre sí y comentados por él mismo. Ya en Edo (Tokio), en 1675 llegó desde Osaka el maestro Sōin y Bashō fue de los poetas invitados a escribir versos encadenados en su honor. En 1680 un admirador le construyó una casa en Fukagawa y un joven le regaló un bananero (bashō). El poeta se familiarizó tanto con el árbol que acabó adoptando ese nombre como propio. Viajero impenitente, su obra va asociada a sus continuos cambios de lugar. No regresó a Edo hasta 1691 y tres años más tarde partiría de nuevo. Cerca de Osaka se vio afectado por un ataque de disentería que acabó con su vida el 12 de octubre de 1694, a los cincuenta años de edad.

Matsuo Bashō nació en Ueno, provincia de Igo, en 1644, cuarto hijo, tras dos hermanos y una hermana, y le siguieron tres hermanas más. Su padre. Yozeamon, samurai al servicio de los Todo, se ganaba la vida enseñando a escribir a los niños del vecindario. Con nueve años, en 1653, entró a su vez de paje al servicio de los Todo, teniendo como compañero de estudios al joven heredero Yoshitada, dos años mayor. Su primer poema lo publicó a los veinte años y su primera antología se presentó en 1671 en el templo de su ciudad natal. Se trataba de una colección de haikus reunidos de dos en dos, relacionados entre sí y comentados por él mismo. Ya en Edo (Tokio), en 1675 llegó desde Osaka el maestro Sōin y Bashō fue de los poetas invitados a escribir versos encadenados en su honor. En 1680 un admirador le construyó una casa en Fukagawa y un joven le regaló un bananero (bashō). El poeta se familiarizó tanto con el árbol que acabó adoptando ese nombre como propio. Viajero impenitente, su obra va asociada a sus continuos cambios de lugar. No regresó a Edo hasta 1691 y tres años más tarde partiría de nuevo. Cerca de Osaka se vio afectado por un ataque de disentería que acabó con su vida el 12 de octubre de 1694, a los cincuenta años de edad.

Adonis: “¿No es hacer pasar hambre a todo un pueblo más peligroso que el virus?”

Juan Cruz, El País, 26 de octubre de 2020

Adonis (Al Qassabin, Siria, 90 años), poeta, ensayista, exiliado casi toda su vida, catedrático en Beirut. Autor de Epitafio para Nueva York (editado por Hiperión, Alianza y Nórdica) o El libro (Ediciones del oriente y del mediterráneo) acaba de publicar Principio del cuerpo, final del mar (Vaso Roto). Ante el estremecimiento que el virus hace padecer a la tierra muestra su perplejidad laica, su susto civil. Desde hace tiempo su último exilio es en París. Lo entrevistamos a través del correo electrónico. Su nieto Jaafar al Aluni, promotor de Banipal, “revista de literatura árabe moderna” recién nacida en España, tradujo del árabe sus respuestas.

Pregunta. ¿Cómo ha vivido este tiempo?

Respuesta. Meditando, leyendo y escribiendo. Aquel que siente la necesidad de decir algo esencialmente requiere soledad. Me sorprendió que haya que replantearse preguntas como: ¿porta el mal elementos del bien? El virus, instalado en un rincón y el mundo entero en el opuesto, ha planteado esta cuestión: ¿por qué no infecta a los niños, a la vez que hay seres humanos que disfrutan asesinándolos? El virus ha abierto un horizonte para pensar en las relaciones entre las personas. ¿No es hacer pasar hambre a todo un pueblo, con plena conciencia, más peligroso que un virus ignorante y ciego? ¿Por qué el mundo, que dice ser libre, guarda silencio ante el país que más practica la política del hambre, el gobierno de los Estados Unidos? ¿No es moral y humanamente más peligroso que cualquier virus? Este virus requiere considerar al ser humano como un virus latente siempre dispuesto a actuar.

P. ¿Sirve la poesía para afrontar un drama de esta naturaleza?

R. Sirve en el sentido de reconsiderar el mundo para llegar a uno mejor, pero no en el sentido literal de la palabra. La poesía amplía los límites e incluso los elimina. Abre el horizonte a cuestiones que nadie más plantea: es el conocimiento superior, la suprema intuición cognitiva del hombre entendido como la savia en la que convergen la experiencia, la mente y el espíritu, y como el extremo que abre la puerta del infinito.

Dios y el silencio

P. Ha sobrevivido tragedias como el exilio escribiendo poesía. ¿Es tan potente la palabra?

R. Sobreviví al exilio creado por la tiranía en todos los ámbitos, significados y niveles, especialmente políticos e intelectuales. Pero todavía vivo en el exilio creado por el significado del hombre y del mundo. En este exilio, la palabra no te ayuda a estar a salvo: te ayuda a hundirte más y más en el exilio para descubrir la hondura y la profundidad, descubrir la altura y la trascendencia. La grandeza del hombre radica en su naturaleza de nacer exiliado, en ser el que hace la Historia. El ser humano es el único que escribe su propia historia y la de las cosas, y cuando siente que no está exiliado a cualquier nivel pierde su particularidad humana. La palabra es, entonces, el ser humano, entendida como una relación con su yo, con el otro y con el mundo. En este sentido, el ser humano necesita al otro: es esencialmente dos en uno. En el origen eran dos y no uno. El poeta lee al “otro”, lo escribe, mientras lee y se escribe a sí mismo. El otro es un elemento fundamental en la formación del yo.

P. Usted no cree en Dios, pero, ¿a veces estos horrores no parecen mandados por una voluntad divina o diabólica?

R. ¡Qué sentido tiene Dios si eliminamos al diablo del mundo! Tanto Dios como el diablo son la dualidad universal, cósmica y religiosa creada por el ser humano. La diferencia entre Dios y el diablo es funcional. La visión monoteísta proporcionó al diablo una presencia viva, doctrinal y confesional en este mundo que las visiones anteriores de Sumeria, Babilonia y Grecia no le dieron. Su presencia antes del monoteísmo era meramente simbólica y poética. Los horrores a los que usted se refiere no son divinos ni diabólicos, sino puramente humanos: el ser humano es un dios-diablo envuelto en el mismo traje. La mirada hacia la existencia antes del monoteísmo era la de la revelación cognitiva, sin embargo, con el monoteísmo se convirtió en una visión de posesión e imperio. ¿Cómo se llevó a cabo este cambio y por qué? Ese es el dilema.

P. Usted considera que la verdad no está en el pasado. Pero, ¿a usted qué le dice su propio pasado?

R. La desgracia del pasado consiste en decir que la verdad es “una característica de la religión islámica” que Dios reveló afirmándola como la última verdad sin que haya otra que pueda negarla. Dios mismo, en este sentido, selló su mensaje y no tiene nada más que revelar. La religión de Dios es el islam y la tierra es el reino de esta última religión verdadera. Dicho esto, ¡acaso tengo derecho yo, el ser que no tiene más poder que el del idioma, a usar algunos de sus vocablos y declarar: no quiero este reino! El pasado es estrictamente religioso. Mi pasado, sin embargo, es el de aquellos que rechazaron el pasado religioso, es decir, la poesía, la filosofía, el sufismo —que negó la religión en su forma jurídica y jurisprudencial— y los marginados libres a lo largo de 14 siglos en los diversos campos. Estos fueron los que crearon lo que se llama hoy la civilización árabe-islámica.

P. Dice en Principio del cuerpo, final del mar: “El sueño es el hermano de la muerte; los moradores del Paraíso no duermen”. ¿Tal vez dormir sea una manera de escritura?

R. La cita viene en boca de con quienes el poeta quería dialogar. No hay que olvidar la dualidad del ser humano: Dios y diablo; mente e imaginación; cuerpo y alma; realidad y ficción; absurdo y razón; existencia y nada; sueño y muerte, este largo dormir después del cual no hay despertar. Pienso que la escritura emana de todo esto mientras lo abraza.

El silencio como enfermedad

P. ¿Es el silencio un remedio?

R. El silencio es una enfermedad. No puede ser un remedio. Es, en su estado más agradable y sereno, otra muerte. El remedio, no obstante, se busca en la pregunta, en todo lo que escapa de las respuestas. La respuesta es un tipo de muerte cultural. ¿La muerte con muerte se cura?

P. En su obra hay mucha energía, dominada por una serenidad que no tiene ni su pueblo ni su historia. ¿Es la infancia la que le otorga ese poder de sosiego?

R. Es el poder que no se satisface con las respuestas, sino que las supera; es la búsqueda constante de la parte ausente-presente en el ser, es esta intuición que nunca me abandona: el hombre crea su propia identidad y no la hereda. Tengo la absoluta certeza de que el “otro” diferente es el que integra el yo. A todo esto debe esa energía, sosiego y serenidad. La infancia es la brisa que corre entre todo esto, es su sol.

P. Dijo en 2005: “Occidente debe aprender a poner el corazón al lado de la razón”. ¿Considera que Occidente escucha el corazón? ¿Y qué está diciendo el corazón?

R. El ser humano ve y escucha en la medida en que su corazón ve y escucha. Piensa y entiende en la medida en que su corazón lo hace. El corazón es la fuente de “la libertad libre”, según Rimbaud, no la mente o el intelecto. La mente o el pensamiento solo tienen significado si se cargan con la luz del corazón, y el corazón aquí es la poesía. En esto consiste el sentido del hombre. Siempre recuerdo un verso de un gran poeta árabe evocando su tierra natal, dice: “Desde que se desvaneció la morada/ aparté la mirada y atraje el corazón”.

Adonis en ediciones del oriente y del mediterráneo: